Mettersi d’accordo su quante e quali siano sembra impossibile. Ma dietro il caos c’è una precisa strategia geopolitica, che con la linguistica non ha nulla a che vedere.

Una domanda che viene spesso posta da chi vorrebbe capirci qualcosa del problema etnico in questo paese è: “Ma quante diavolo sono le minoranze in Italia?” Notate quel “diavolo”, quasi immancabile, che esprime tutta la stizza di chi non riesce a orientarsi nella ricca varietà di proposte.

A seconda che ci si colleghi a un sito europeo specializzato, si legga un articolo sul Corriere o si dia una scorsa all’ennesimo disegno di legge sulla loro tutela, esse variano in modo assolutamente paranoico tra tre o quattro e una ventina. Ciò indurrebbe a credere che a livello oggettivo esistano un pugno di situazioni reali, e che di tanto in tanto qualche burlone salti su a reclamare l’autonomia culturale per la propria provincia o il proprio quartiere. Ma non è così. Anzi, è proprio quello che qualcuno da decenni sta tentando di farci credere.

Cerchiamo di chiarire il problema a partire dalle fondamenta. L’articolo 6 della Costituzione stabilisce che lo stato tutela con apposite norme le “minoranze linguistiche”. Linguistiche. Scrivere etniche era troppo forte, ma va bene: basiamoci pure sulla favella tralasciando qualsiasi altro aspetto antropologico. Quindi sta a chi ci governa decidere se qualcuno a casa propria parli qualcosa di diverso dall’italiano. Verrebbe da dire “tutti tranne i toscani”, ma la situazione si farebbe caotica. Ecco venire in soccorso allo stato centrale il concetto di dialetto, per cui l’intera cittadinanza parla italiano o, in ambito familiare, una versione storpiata della lingua madre. Fosse per chi sta al potere – bianchi, rossi o lilla – non esisterebbe una sola lingua minoritaria da tutelare con l’articolo 6.

Purtroppo la Capitale nel dopoguerra ha dovuto fare i conti con alcune problematiche internazionali. Paesi limitrofi come la Francia, l’Austria e la Iugoslavia hanno chiaramente fatto capire che i nostri confini, essendo disegnati con qualche tiro di dadi, inglobavano centinaia di migliaia di loro connazionali e ne hanno imposto la difesa a forza di trattati. Abbiamo dunque un esempio di Repubblica Italiana con quattro minoranze linguistiche: Valle d’Aosta, Sudtirolo germanico e ladino, e comunità slovene del Friuli. Da questa cifra in su, l’Italia non ha più obblighi internazionali e il rispetto dell’articolo 6 è affidato al suo buon cuore.

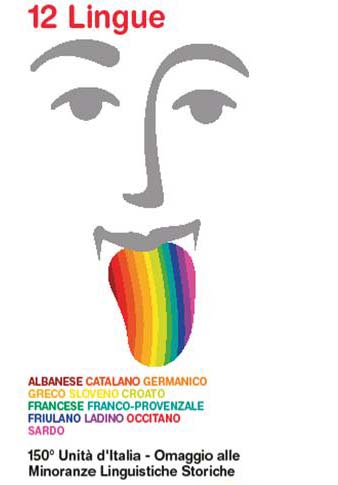

Qui il pallino passa in mano ad altri soggetti. Dopo qualche tempo, alcuni rappresentanti della minoranze ufficialmente ammesse a sperare in una sopravvivenza, contando ben poco in parlamento, decidono di coinvolgere i colleghi di altre comunità in cerca di autonomia, come i sardi, i friulani e gli occitani piemontesi. Docenti universitari si danno da fare per dimostrare che si tratta di regioni “alloglotte” (sacrosanto!) e vengono sguinzagliati alla ricerca di microcosmi non italofoni sparsi per la penisola. Compaiono sulla scena gli albanesi e i grecani del meridione, i walser, i cimbri e i mòcheni delle Alpi, i catalani di Alghero e via dicendo. Un testo assai noto pubblicato tra i ’70 e gli ’80 dipinge una Repubblica Italiana con numero 12 minoranze linguistiche. Per quanto l’autore, con grandissima onestà intellettuale, abbia poi rinnegato quel conteggio (che come vedremo lasciava fuori milioni di cittadini), tale è grosso modo la cifra che troviamo e troveremo per un bel pezzo in qualsiasi proposta di legge per la salvaguardia delle cosiddette lingue tagliate.

La carica degli esclusi

È a questo punto che il cittadino curioso, dalla semplice difficoltà con il pallottoliere, passa alla confusione più totale. Tolti gli atti ufficiali della Repubblica, non c’è documento o libro o organizzazione internazionale o sito web o esternazione UE o ricerca universitaria che riporti lo stesso numero di lingue in Italia; e, se ciò accade, gli stessi nomi. Da un elenco scompaiono 2000 croati del Molise e compaiono milioni di piemontesi. In un altro si parla di emiliani-romagnoli, o di emiliani e non romagnoli, eccetera. In un altro ancora saltano fuori liguri e/o lombardi e/o veneti, e persino siciliani. Alcuni studiosi descrivono una Padania sinonimo di Gallia Cisalpina, mentre il movimento autonomista più noto la fa coincidere con l’intero Settentrione…

L’incoerenza, che rischia di ridicolizzare un argomento di immenso valore sociale e culturale, nasce da un groviglio di ingenuità e astuzia che possiamo dipanare in tre punti.

Primo: le nuove frontiere della linguistica. Dopo l’orgia italica di linguisti e dialettologi accademici (ma cos’è un dialettologo?) tenuti in palma di mano da partiti e ministeri, gente avvezza a impartire qualifiche di “lingua” e “dialetto” a questa o quella comunità in base a criteri alchemici, si è fatto strada un principio noto da sempre alle facoltà di filologia romanza di tutta Europa: la distinzione tra i due termini è concettualmente assurda. E oggigiorno un numero sempre maggiore di studiosi nostrani ha il coraggio di citare la frase di Einar Haugen: “Una lingua è un dialetto con alle spalle un’esercito e una flotta”.

Ma – troppa grazia, sant’Antonio – con un andazzo simile ci troviamo ormai ad ammettere che le uniche parlate italiane sono il toscano e il romanesco. Ecco perché in certi elenchi appaiono voci sconcertanti: praticamente ogni regione, se applichiamo criteri strettamente (e ingenuamente) filologici, potrebbe essere una minoranza linguistica.

Secondo: la regia dello stato centrale. Nessun Paese al mondo può vantare un’efficienza e un dispendio di mezzi paragonabili a quelli messi in campo dall’Italia per persuadere i suoi cittadini e il mondo di essere una nazione omozigota. Nelle sue versioni verticali (sabauda, fascista, postfascista) e orizzontali (tutti i partiti e tutti i media), ha tentato di convincerci che – praticamente ed evitando giri di parole – siamo una razza. Con successo, peraltro. Poteva scegliere tra un fulcro centroeuropeo e uno mediterraneo, e ha deciso per quest’ultimo. Tra celti e latini ha scelto i secondi. Ma, avesse pure fatto il contrario, si sarebbe trattato comunque di un’imposizione incivile a tutto il resto della popolazione.

Come può un Sistema del genere tollerare anche solo l’idea di diversità? Tolti gli obblighi internazionali che sanciscono la Versione a Quattro; accettato di discutere, senza praticamente concedere nulla, la Versione a Dodici, neanche parlarne di ampliare il numero dei postulanti!

Divide et impera

Terzo: la guerra tra poveri. È una delle espressioni più irritanti e usate a sproposito dal giornalismo, ma in questo contesto sembra efficace. I poveri sono le comunità “diverse”, tutte. Dalla tavola del signorotto vengono lanciati quattro (dodici!) ossi spolpati, e chi è stato ammesso in sala se li contende scalciando via chiunque altro si avvicini. Un’immagine impietosa… ma è un fatto che da trent’anni alcuni (sottolineiamo varie volte “alcuni”) esponenti delle comunità ammesse nei disegni di legge agiscono in modo più reazionario di una commissione ministeriale, chiamando dialetto tutto ciò che esiste al di fuori dei loro confini.

Il motivo è chiaro: il governo può permettersi di perdere qualche potere – e un’autonomia linguistico-culturale è una perdita di potere del centro – a favore di entità periferiche e poco rilevanti economicamente (tranne forse il Friuli, ma al tempo della sua ammissione tra gli aspiranti non era ancora così ricco), come per esempio la Sardegna o qualche comune di montagna. Ed è ovvio che se entrassero in gioco le regioni galliche e il Veneto, ovvero i gruppi etnici “proibiti”, sarebbe una catastrofe: statuti speciali e bilinguismi amministrativi metterebbero al tappeto il controllo economico e culturale della Capitale sull’intero Nord; e un Paese latinamente omogeneo con qualche minoranza si trasformerebbe di fatto in uno stato plurietnico, un “orrore” come la Svizzera o la Gran Bretagna. I politici e i plutocrati non lo accetteranno mai, e chi aspira a un osso lo sa bene.

Pertanto, quando vediamo apparire e scomparire un Piemonte o un Veneto dagli elenchi, quando li vediamo oggetto di sfiancanti disquisizioni tecniche, teniamo ben presente che nessuno ne sta facendo davvero una questione linguistica, ma solo geopolitica. Molti illustri filologi romanzi d’oltreconfine spalancano gli occhi nell’apprendere che la lingua che analizzano in Facoltà – il piemontese nato un secolo prima dell'”italiano”, con quasi un millennio di letteratura scritta e grammatiche varie, ex lingua ufficiale di uno stato con un esercito e una flotta – qui è considerato un dialetto. E da chi? Non dagli esperti governativi, ma dagli stessi che auspicano il bilinguismo amministrativo in Friuli o in Sardegna. E dove starebbe la differenza? Nel fatto che il Piemonte è solo la punta di un piccolo iceberg celtoromanzo, al cui interno esiste un tasso di variabilità linguistica non superiore a quella riscontrabile nell’illustre mondo provenzale italo-francese. Scrivere Piemonte, in ogni contesto, significherebbe necessariamente aggiungere Lombardia, Emilia‑Romagna e Liguria. E magari, così come un terzo della Francia viene etnicamente detto Occitania, dare al gruppo un nome complessivo. Si dirà: qualcuno a Pontida ci ha provato. Già, ma a livello politico, con il “redditometro”, tirando dentro chi càpita. Qualcosa che lascia perplessa la cultura europea. Immaginiamo, invece, i risvolti geopolitici se a un territorio del genere arrivasse un riconoscimento scientifico…

Per farla breve, quali siano le lingue da difendere lo sappiamo benissimo: a parte il sardo e le microcomunità centromeridionali, tutte quelle parlate a nord della linea La Spezia-Senigallia. Per il semplice motivo che qui passa un vallo, storico e antropologico, di portata non italiana ma continentale tra le civiltà greco-romana e centroeuropea.

Se qualcuno è infastidito o preoccupato da tale realtà, ha il sacrosanto diritto di esserlo. Ma sia coerente, combatta ogni diversità e lasci stare il pallottoliere.

Per la legge, due pesi e due misure

Gli ammessi

La legge 482 del 1999, all’articolo 2 afferma che “la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo”. Questa è la versione ufficiale. Tutti gli altri parlano italiano. O comunque qualcosa che merita di estinguersi. Da notare che quella che a prima vista sembra una lista poderosa, di fatto comprende tre o quattro popolazioni di un certo peso; per il resto si tratta di piccoli gruppi. Vediamone l’entità in base al numero dei parlanti.

Catalani – 20.000, circa la metà della popolazione di Alghero, in Sardegna. Le loro presenza risale al XIV secolo.

Albanesi – Forse 80.000, suddiivisi fin dal XV secolo tra Calabria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Croati – Circa 2000 in Molise. Dal XV secolo.

Grecani – 10.000 parlanti in forte regresso, in Puglia e Calabria. Parlano una variante locale del greco. Le loro origini, comunque assai antiche, non sono certe.

Franco-provenzali – 80/90.000 persone in Valle d’Aosta e in provincia di Torino. Nella legge 482 è stato inserito anche il francese, ma non è la lingua madre di queste popolazioni.

Occitani – 40.000 nelle vallate occidentali del Piemonte e in provincia di Imperia. Sono autoctoni. Gravemente minacciata, la lingua provenzale tenta una coraggiosa rinascita con valide iniziative letterarie e musicali.

Ladini – 40/50.000 nelle province di Belluno, Trento e Bolzano (questi ultimi godono di maggiore tutela).

Sardi – Almeno 1.000.000 di persone parlano la lingua moderna più vicina al latino.

Sloveni – 60/70.000 di lingua slava sparsi nelle province di Trieste, Gorizia e Udine. In buona parte autoctoni.

Germanici – 290.000 germanofoni, quasi tutti in Sudtirolo. Esistono altre microcomunità autoctone linguisticamente molto particolari in Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino, Veneto e Friuli.

Friulani – 4/500.000 abitanti del Friuli parlano una lingua retoromanza imparentata con il ladino e il romancio. Il friulano vanta una letteratura antica e prestigiosa.

Gli esclusi

Mentre per l’articolo 4 della legge 482 ai bambini della lista precedente verrà insegnata la lingua madre fin dall’asilo (ce l’auguriamo ma ci crediamo poco), i piccoli appartenenti alle comunità innominabili continueranno a essere puniti e irrisi se tenteranno di articolare una parola “autoctona”. Le lingue che seguono, parlate da almeno dieci milioni di persone, sono state riconosciute come totalmente diverse dall’italiano (persino non appartenenti al medesimo gruppo romanzo) da innumerevoli pubblicazioni e organizzazioni internazionali, prima tra tutti l’Unesco Red Book of Endangered Languages.

Veneti – Per un millennio lingua ufficiale di uno stato sovrano, il veneto è parlato secondo l’ISTAT dal 52% degli abitanti della regione, a cui bisogna aggiungere i venetofoni del Trentino e della Venezia Giulia.

Piemontesi – Di ceppo celtoromanzo al pari del francese e del provenzale, il piemontese è stato riconosciuto come lingua dal Consiglio d¹Europa. La lenga d’oj ha una versione unificata, grammatiche, vocabolari, giornali e libri.

Lombardi – Dislocati anche nel Piemonte orientale, in parte del Trentino e in due cantoni svizzeri, non hanno una lingua omogenea come il piemontese. Alcune varietà, prima tra tutte il milanese, vantano notevoli tradizioni letterarie. Il ticinese viene regolarmente usato dalle emittenti televisive e radiofoniche del proprio cantone.

Emiliano-romagnoli – Parlano due lingue abbastanza affini con una certa variabilità interna. Non superiore a quella del sardo, peraltro. Discendenti dai galli boi e senoni, sono presenti anche nelle Marche settentrionali, in Lunigiana (Toscana), e influenzano alcune parlate della Lombardia meridionale.

Liguri – La lingua ligure è usata oggi, oltre che nella regione, nel sud-est della Francia e in alcune vallate del Piacentino, ma un tempo il suo influsso arrivava fino all’Atlantico. Parlata da una notevole percentuale della popolazione, appartiene al gruppo celtoromanzo (nella versione definita da alcuni “celtopadano”) come il piemontese, il lombardo e l’emiliano.

Qui una ministoria dell’etnismo in Italia, in chiave umoristica ma utile per capire alcuni retroscena della determinazione numerica delle “minoranze”.