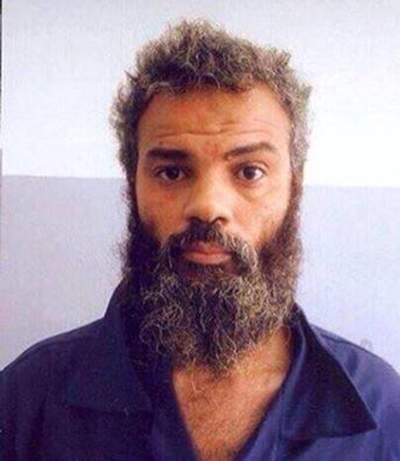

L’amministrazione Obama ha condotto a Washington il sospetto terrorista libico Ahmed Abu Khattala per processarlo. La sua saga rivela come il governo considera la minaccia islamista e questo è scoraggiante. Per fortuna, esiste un’alternativa migliore.

Abu Khattala è accusato di aver preso parte nel settembre 2012 all’attacco al consolato Usa di Bengasi, nel corso del quale furono uccisi l’ambasciatore degli Stati Uniti e altri tre americani. Dopo un’indagine incredibilmente lenta, durante la quale l’indiziato è rimasto a piede libero e ha rilasciato con aria di sfida interviste ai media, le forze speciali dell’esercito statunitense lo hanno catturato il 15 giugno scorso. E così, una volta trasportato a Washington, D.C., via mare e poi a bordo di un elicottero, Abu Khattala è stato arrestato, gli è stato assegnato un avvocato difensore, Michelle Peterson, è stato messo in stato di accusa, e dopo aver ascoltato le traduzioni in arabo degli atti, si è dichiarato non colpevole dell’accusa di complotto e ha chiesto di seguire un regime alimentare halal. Egli rischia l’ergastolo.

Questo scenario presenta due problemi. Innanzitutto, Abu Khattala beneficia dell’intera gamma di misure di protezione offerte dal sistema giuridico statunitense (gli sono stati letti i cosiddetti diritti Miranda, ossia il diritto di rimanere in silenzio e di consultare un avvocato), che rende incerta la condanna. Come spiega il “New York Times”, provare le accuse contro di lui sarà “particolarmente difficile” a causa delle circostanze degli attacchi, che sono stati perpetrati nel bel mezzo di una guerra civile e in un paese colmo di ostilità verso gli Stati Uniti, dove per problemi di sicurezza gli investigatori americani hanno dovuto aspettare settimane prima di potersi recare sulla scena del crimine per raccogliere le prove, e non sarà facile provare le accuse contro Khattala anche perché il procedimento giudiziario dipende dalle deposizioni dei testimoni libici condotti negli Stati Uniti che potrebbero vacillare nel contraddittorio.

In secondo luogo, quale sarebbe il beneficio di una condanna? Nel migliore dei casi, un operativo che ha avuto un ruolo marginale sarà rimosso, lasciando intatti l’apparato preposto ai finanziamenti, le fonti ideologiche, la struttura di comando e controllo e la rete terroristica. Questa impresa, che durerà anni e che sarà costosa e spossante, servirà a dimostrare una tesi, ma non lederà il nemico. Se Abu Khattala sarà condannato, i funzionari dell’amministrazione possono esultare ma gli americani saranno più al sicuro solo in parte.

Questa futilità richiama alla mente gli anni Novanta, quando gli attacchi terroristici erano abitualmente considerati episodi criminosi e giudicati nelle aule dei tribunali, piuttosto che reputarli atti bellici da affrontare ricorrendo all’uso della forza militare. Nel 1998 mi lagnavo del fatto che il governo Usa riteneva che la violenza terroristica non fosse “una guerra ideologica, quanto invece una sequenza di distinti atti criminosi”, un approccio sbagliato che trasforma le truppe americane “in una sorta di forze di polizia globali ed esige di disporre di un elevato livello di evidenza campato in aria, prima di poter entrare in azione”, imponendo loro di raccogliere delle prove utilizzabili in una corte di giustizia americana.

George W. Bush ha scartato l’ipotesi del paradigma criminoso quando la sera dell’11 settembre 2001 ha platealmente dichiarato una “guerra contro il terrorismo”. Pur trattandosi di una frase maldestra (come si può fare guerra a una tattica?), quella che divenne famosa come Dottrina Bush ebbe il grande vantaggio di dichiarare guerra – a differenza di un’azione di polizia – a chi attacca gli americani. Ma ora, tredici anni dopo e in parte a causa del successo di questa guerra, l’amministrazione Obama ha ripristinato l’approccio antecedente all’11 settembre fondato sull’arresto dei criminali.

Piuttosto, la risposta americana agli attacchi terroristici lanciati contro cittadini statunitensi dovrebbe essere immediata e letale. Come scrissi sedici anni fa, “chiunque danneggi gli americani dovrebbe sapere che sarà inevitabilmente e severamente punito. (…) Se la ragionevole prova punta contro i terroristi mediorientali che hanno leso gli americani, si dovrebbero schierare le truppe americane. Se il perpetratore è ignoto, allora andranno puniti coloro che danno rifugio ai terroristi. Si dovrebbero andare a cercare i governi e le organizzazioni che appoggiano il terrorismo e non solo gli individui”.

Lasciamo perdere l’analisi minuziosa di chi ha perpetrato l’attacco. La sicurezza non dipende da complesse procedure giudiziarie, ma da un passato di deterrenza americana consolidata nel corso degli “anni dalla terribile punizione inflitta a chiunque danneggi un solo cittadino statunitense”. I nemici devono aspettarsi di affrontare la furia scatenata degli Stati Uniti se arrecheranno danno ai cittadini Usa, dissuadendoli in tal modo dal commettere tali attacchi in futuro.

I contribuenti americani pagano 3 miliardi di dollari l’anno al governo federale e in cambio si aspettano di essere protetti dalle minacce straniere. Questo discorso vale doppiamente per i cittadini che si avventurano all’estero per conto del proprio paese, come i quattro membri del personale dell’ambasciata uccisi a Bengasi.

I crimini richiedono prove, diritti Miranda, avvocati, giudici e giurie. La guerra comporta sonore ritorsioni da parte dell’esercito americano.

n mese 201n – www.danielpipes.org

traduzione di Angelita La Spada