Quanto ci vuole per giungere a Capo Nord?

Ecco una delle tante domande che mi è stata spesso rivolta da amici e conoscenti, che sanno quante volte io abbia attraversato l’intero continente europeo per raggiungere da uno dei punti più meridionali dell’Europa mediterranea il punto più settentrionale dello stessa Europa; dove ho potuto effettuare a più riprese, negli anni, le mie ricerche etnografiche nella Lapponia sul popolo sami, a cui ho poi dedicato vari articoli e una specifica monografia. 1)

La domanda è semplice, al limite del banale, ma ci induce a una serie di riflessioni sulle nozioni di “tempo” e di “spazio”.

Il viaggio come esempio

Partiamo da un assunto: nell’antichità le categorie di tempo e di spazio erano spesso tra loro intrecciate; le distanze, cioè lo spazio tra un dato punto di partenza e un altro da raggiungere, venivano misurate in giornate di cammino; un giorno, due giorni, tre giorni… Tutti, infatti, si muovevano a piedi o a dorso di animali da soma o di carri trainati da animali, e quindi la velocità rimaneva una variabile del tutto limitata, a tal punto da essere ininfluente rispetto al tempo occorrente a ricoprire quella distanza.

E così era proprio il tempo, concetto più facilmente misurabile dall’alternanza del giorno e della notte e quindi concepito in modo omogeneo pressoché da tutti, a determinare il concetto di distanza e la sua “misurabilità” in termini quantitativi.

Nell’età moderna spazio e tempo si sono sempre più “distanziati”. I vari mezzi di movimentazione che la tecnologia dell’uomo ha prodotto, dal biciclo alla macchina a vapore, dal treno all’aereo, dalla moto al camper, hanno determinato un continuo ridimensionamento del rapporto spazio-tempo, dato che la velocità è diventata la variabile di base per misurare e determinare il rapporto tra le distanze e i tempi occorrenti per coprirle.

Chiedere oggi a una persona quanto ci voglia per raggiungere una città dall’altra (per esempio Milano e Londra) è una domanda mal posta se non si considera preliminarmente quale sarà il mezzo usato nel viaggio: con un aereo ci vorrà magari una o al massimo due ore; se si utilizzerà il treno un numero maggiore di ore, in auto almeno un paio di giorni per riposarsi periodicamente, in bici magari settimane. Sempre che non vi sia qualcuno che ancora oggi voglia coprire questa distanza a piedi, come accade nei percorsi dei pellegrini che utilizzano ancora ai nostri giorni gli antichi percorsi medievali per raggiungere i luoghi di culto, come il Camino di Santiago o la Via Francigena.

Ma potremo anche oggi non avere una risposta precisa prescindendo dal mezzo di locomozione usato e dalla velocità potenziale del suo eventuale motore: l’indeterminazione di una risposta sarà data sia da colui il quale voglia coprire la distanza in autostop, ma non abbia certezza dell’aiuto e della disponibilità altrui che troverà via via sulla sua strada; sia da colui che, pur affidandosi a un proprio mezzo (un’auto, una moto, un camper), al di là degli eventuali imprevisti, sceglierà liberamente di non effettuare una tirata unica, per esempio imboccando un’autostrada da casello a casello (pur con i limiti di velocità imposti), ma vorrà invece viaggiare nel territorio che lo separa dalla sua destinazione finale non più coprendo la distanza nel modo più rapido, ma scegliendo di percorrere strade minori, fermandosi anche a più riprese a visitare luoghi e persone nel corso del suo viaggio, evidenziando così una priorità opposta a quella della rapidità; optando, insomma, per un “itinerario” e non solo per un “percorso” che segue le istruzioni di un navigatore o di Google Map per la via più veloce.

Ma potremo anche oggi non avere una risposta precisa prescindendo dal mezzo di locomozione usato e dalla velocità potenziale del suo eventuale motore: l’indeterminazione di una risposta sarà data sia da colui il quale voglia coprire la distanza in autostop, ma non abbia certezza dell’aiuto e della disponibilità altrui che troverà via via sulla sua strada; sia da colui che, pur affidandosi a un proprio mezzo (un’auto, una moto, un camper), al di là degli eventuali imprevisti, sceglierà liberamente di non effettuare una tirata unica, per esempio imboccando un’autostrada da casello a casello (pur con i limiti di velocità imposti), ma vorrà invece viaggiare nel territorio che lo separa dalla sua destinazione finale non più coprendo la distanza nel modo più rapido, ma scegliendo di percorrere strade minori, fermandosi anche a più riprese a visitare luoghi e persone nel corso del suo viaggio, evidenziando così una priorità opposta a quella della rapidità; optando, insomma, per un “itinerario” e non solo per un “percorso” che segue le istruzioni di un navigatore o di Google Map per la via più veloce.

La dimensione filosofica e antropologica del viaggio subentra a questo punto nella determinazione delle categorie di spazio e di tempo, confermando così che “non esistono due viaggi uguali che affrontano il medesimo cammino”, come ha scritto Paolo Coelho. 2)

Le due categorie

Questa lunga premessa ci porta adesso a provare a delineare il senso delle due categorie – tempo e spazio – nella percezione sia storica sia etnografica degli esseri umani. Ogni individuo, a prescindere dalla cultura nella quale si riconosce, ha sempre avuto in qualche modo la percezione della trasformazione delle cose e dell’avvicendarsi di fenomeni riconducibili alla categoria del tempo, a partire dall’alternanza del giorno e della notte, del sonno e della veglia, fino al susseguirsi di fenomeni atmosferici che determinano l’avvicendarsi delle stagioni, con ai due estremi l’estate e l’inverno.

Questa consapevolezza deterministica, che porta alla trasformazione delle cose e delle persone, con il progressivo invecchiamento anche di se stessi, fa sì che anche oggi ognuno di noi percepisca ciò che chiamiamo tempo, il cui scorrere ineluttabile si lega a sua volta a un ulteriore riferimento, in questo caso spaziale, legato al posizionamento del proprio corpo e delle cose rispetto alle altre cose e agli altri corpi.

Tempo e spazio sono quindi percepiti come categorie che, in un’ottica prettamente filosofica, potremmo considerare costituite da “intuizioni a priori”, cioè universali: non dimentichiamo che Kant, nella seconda metà del ‘700, definiva la percezione dello spazio e del tempo come funzioni primarie dell’attività mentale, senza le quali non potremmo dare forma al pensiero. Secondo il grande filosofo tedesco, non potremmo fare nulla senza spazio e tempo poiché proprio lo spazio e il tempo sono le dimensioni costitutive primarie di qualunque modo di pensare, successive solo alla consapevolezza del sé (cioè all’autocoscienza). 3)

Con Kant siamo evidentemente lontanissimi dal pensiero di Sant’Agostino, il quale tra il IV e il V secolo d.C. riteneva semplicemente che il tempo non esista: secondo lui il passato non esiste in quanto non c’è più; il futuro non esiste in quanto non c’è ancora; e il presente diventa a mano a mano, attimo dopo attimo, a sua volta passato; d’altronde, se così non fosse, sarebbe eternità e non più presente.

Quindi per Sant’Agostino, ragionando filosoficamente ma con chiari fini teologici, il tempo semplicemente non esiste; solo che l’uomo lo prende in considerazione a causa della sua imperfezione, nel senso che la temporalità è il suo modo di avvertire la realtà. Ma questa sua considerazione è un modalità derivante proprio dalla sua imperfezione e dalla sua finitezza. Se l’uomo fosse Dio, percepirebbe tutto l’essere nella sua interezza e perciò il tempo non esisterebbe così come lo spazio finito a cui la nostra mente ci ha da sempre abituato. Proprio perché è una creatura imperfetta e limitata nel suo tempo e nel suo spazio, l’uomo è abituato a considerare il presente come la percezione che riesce ad avere nella sua attualità, il passato come tutto quanto non c’è più o non ha più e di cui conserva al massimo un ricordo nella sua memoria, e il futuro una percezione o una speranza di quanto lo attende, insomma qualcosa che spera o si aspetta di avere, sempre nella sua finitezza.

Ma, tornando ancora più indietro (e scusandoci per questo gioco di parole), non possiamo fare a meno di andare all’origine del pensiero occidentale, concretizzatosi ben venticinque e più secoli fa: infatti erano stati i primi filosofi ellenici a fornire le basi di una categorizzazione del tempo, a partire da Anassimandro di Mileto, vissuto tra il VII e il VI secolo a.C.. Anassimandro, come risulta da un raro frammento trovato dei suoi scritti, aveva già allora affermato che “le cose si trasformano l’una nell’altra secondo necessità e si rendono giustizia secondo l’ordine del tempo”.

Ma, tornando ancora più indietro (e scusandoci per questo gioco di parole), non possiamo fare a meno di andare all’origine del pensiero occidentale, concretizzatosi ben venticinque e più secoli fa: infatti erano stati i primi filosofi ellenici a fornire le basi di una categorizzazione del tempo, a partire da Anassimandro di Mileto, vissuto tra il VII e il VI secolo a.C.. Anassimandro, come risulta da un raro frammento trovato dei suoi scritti, aveva già allora affermato che “le cose si trasformano l’una nell’altra secondo necessità e si rendono giustizia secondo l’ordine del tempo”.

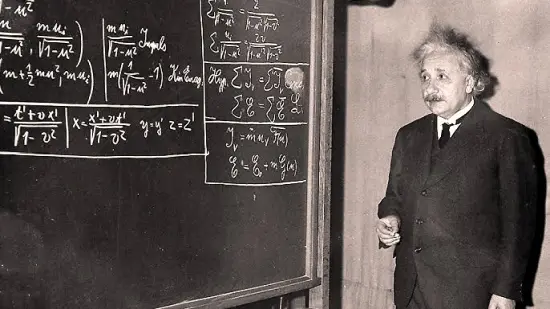

Quest’ordine del tempo (κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τὰξιν), prescindendo da ogni forma di teologia, misticismo o idealismo, è stato poi alla base di ogni pensiero scientifico successivo, anche di quello platonico e ovviamente di quello aristotelico che ha poi gettato le basi per la fisica e le sue applicazioni successive, dall’osservazione astronomica alle teorie quantistiche più recenti. Come ha sottolineato anche il fisico italiano Carlo Rovelli in un suo recente libro, “l’intera nostra fisica è scienza di come le cose evolvono ‘secondo l’ordine del tempo’”. E persino le equazioni di Einstein e della fisica quantistica e teorica a lui successiva alla fine “descrivono come cambiano le cose ‘nel tempo’”. 4)

In realtà, la fisica contemporanea ha percorso una strada sempre più accidentata, cimentandosi in profondità proprio sul concetto di tempo e creando una vera e propria frattura tra il linguaggio scientifico e quello filosofico. Il tempo che nei secoli precedenti, in particolare con Newton, era un tempo “rigido” e “fisso” è diventato progressivamente un’entità dinamica, anzi sarebbe meglio dire “elastica”, strettamente legata allo spazio a partire da Einstein. Per lui il tempo è una variabile dipendente sia del moto sia del campo gravitazionale in cui si trova ogni singolo osservatore. Non esistono più, dunque, un passato, un presente e un futuro validi per tutti e in ogni luogo. Il concetto di tempo è così sempre più declinato al plurale: dal “tempo” ai “tempi”.

Come si è giunti a questa apparente follia? Semplicemente per il fatto che un giovane brillante, inizialmente irriso dagli accademici della sua epoca, è riuscito oltre un secolo fa a teorizzare (e a dimostrare con una serie di equazioni matematiche poi confermate da scienziati a lui successivi) “la complessità del tempo nello spazio” arrivando a elaborare l’idea dell’esistenza di un tempo diverso per ogni punto dello spazio e quindi l’inesistenza di un tempo unico, ma di una realtà fatta da vari “tempi propri”. 5)

Secondo Rovelli, Einstein avrebbe di fatto “insegnato a scrivere equazioni che descrivono come evolvono i tempi propri uno rispetto all’altro”, dato che sembra che in ogni luogo il tempo abbia un “ritmo” diverso, un “diverso andare”. 6)

Per questo, grazie alle equazioni di Einstein e alle loro successive applicazioni, oggi viene messa in discussione persino la prospettiva del “prima” e del “dopo”: cioè l’elemento che per secoli era stato considerato una realtà inviolabile, nel senso che il passato doveva per necessità precedere il futuro e noi, nel nostro presente, non potevamo che ricordare (al massimo) quanto era accaduto, ma non potevamo prevedere con certezza (nonostante le pratiche degli aruspici dell’antichità o degli astrologi del presente) quanto ancora non è accaduto e di cui non abbiamo quindi consapevolezza.

Alla fine era giunto il momento di smetterla di considerare il tempo come un fiume che scorre necessariamente in una sola direzione, da un punto a un altro, senza alcuna possibilità di invertire la sua corsa (πάντα ῥεῖ, diceva Eraclito); il che, prima di Einstein, impediva epistemologicamente di poter cambiare il passato e obbligava a pensare al futuro soltanto come desiderio, auspicio, o come incertezza, insomma come “destino” al di là delle nostre capacità di plasmarlo in concreto; e questo ben al di là della metafisica e della teologia agostiniane.

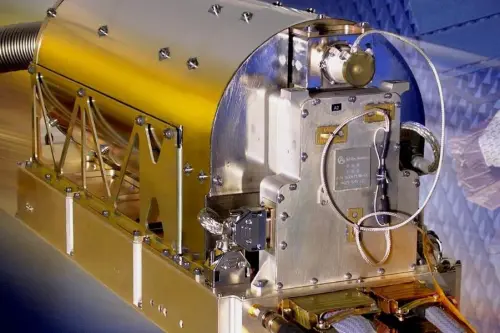

Quindi, possiamo affermare che qualcosa di importante è cambiato da un secolo a questa parte: l’osservazione con strumenti di altissima precisione ha permesso di verificare (e quindi confermare) che un oggetto in movimento sperimenta una durata di tempo (un tempo “proprio”) diversa rispetto a quella di un oggetto fermo. Un orologio ad altissima precisione, oggi esistente, è in grado di misurare il tempo all’interno di un aereo supersonico dimostrando come questo abbia una “misura inferiore”, seppur infinitamente piccola, rispetto a quello di un identico orologio rimasto fermo a terra; a maggior ragione ciò accadrà se lo stesso orologio si troverà a misurare il tempo in un volo spaziale che percorrerà una grande distanza rispetto a uno rimasto per lo stesso periodo sulla terra.

Insomma, per un oggetto in moto il tempo si contrae, ma questo sarà evidenziabile solamente se i due soggetti e/o i due orologi, dopo la loro separazione, si incontreranno nuovamente, altrimenti ognuno avrà segnato il proprio tempo, che apparirà semplicemente come un tempo “assoluto” pur non essendolo.

A sua volta il presente per la fisica quantistica non esiste, è solo una bolla spazio-temporale che ci avvolge: dopo Einstein il presente nell’universo non significa nulla, è un’illusione, non essendoci uno stesso momento definito ovunque, anche se potremmo accorgercene solamente se fossimo in grado di superare le distanze del nostro piccolissimo orizzonte temporale, cioè quello terrestre. D’altronde i voli spaziali con uomini o anche con sole strumentazioni a bordo hanno dimostrato che il nostro presente “dista” quindici minuti dal presente esistente su Marte, ma addirittura milioni di anni da quello presente nella galassia di Andromeda, che pure non è nemmeno tra le più distanti dalla Via Lattea. “Sono più di cent’anni che abbiamo imparato che ‘il presente dell’universo’ non esiste”, sintetizza ancora Carlo Rovelli. Eppure il grande fisico italiano è pienamente consapevole che “questo ancora ci confonde, ci sembra difficile da intuire”. 7)

È chiaro che, da antropologi, non possiamo addentrarci in questi “sentieri oscuri” di una scienza teorica che non ci appartiene. Ma è altrettanto chiaro che la percezione del mondo fisico può risultare differente tra un individuo e un altro e, a maggior ragione, tra individui di culture diverse, giacché tale percezione coincide con i processi mediante i quali le persone organizzano individualmente e socialmente le informazioni di carattere sensoriale raccolte dai propri sensi, dalle proprie percezioni. Prima ancora di essere elaborate in base agli schemi strutturali che la cultura di appartenenza ha reso disponibili, anche grazie alle tecnologie e alle teorie elaborate e poste a disposizione degli altri individui all’interno della cultura stessa.

Le stesse equazioni di Newton o di Einstein non sono disponibili, né tanto meno comprensibili, per tutti noi, men che mai per individui appartenenti a culture diverse da quella occidentale che ha fondato le sue linee guida sulla razionalità e la scienza e non, per esempio, sulla magia o sulla spiritualità della vita nel suo complesso.

Al riguardo potremmo anche essere d’accordo con il filosofo russo Lev Vygotskij che nei primi anni del ‘900 provò a distinguere tra processi cognitivi elementari e sistemi cognitivi funzionali. 8) La sua teoria di base si legò all’idea che lo sviluppo della psiche è sempre guidato e influenzato dal contesto sociale, quindi dalla cultura del particolare luogo e momento storico in cui l’individuo si trova a vivere. Questo provoca fin dai primi anni di vita dell’individuo delle stimolazioni particolari, come esaustivamente ha posto in evidenza tra gli altri anche Jean Piaget: egli ha chiaramente teorizzato come il bambino acquisisca la nozione di oggetto insieme a quella di spazio, imparando a collocare i gesti reversibili nello spazio e quelli irreversibili nel tempo, associando così il concetto di tempo a quello dell’Io, tendendo a sviluppare se stesso e la propria autoconsapevolezza tramite strumenti, come il linguaggio, che l’ambiente sociale gli mette a disposizione, strumenti che variano comunque da contesto a contesto, da luogo a luogo, ma anche da tempo a tempo. 9)

Se dunque i processi cognitivi elementari possono essere considerati come capacità universalmente presenti e formalmente identiche a tutti (dalla capacità di astrazione alla categorizzazione, dall’induzione alla deduzione), i sistemi cognitivi funzionali sono il prodotto del contesto culturale entro cui il soggetto attiva i processi cognitivi elementari; e pertanto i processi psichici superiori (il pensiero, il linguaggio, persino la memoria) non hanno un’origine naturale ma sociale, e li si può comprendere solo prendendo in considerazione la storia sociale del gruppo a cui l’individuo appartiene e avendo altresì a disposizione le competenze necessarie per farle proprie.

Si tratta, com’è evidente, di una teoria che ha pervaso tutte le basi filosofiche e che ha alimentato tutte le logiche dello strutturalismo, enucleandosi quindi dalla linguistica desaussurriana al relativismo culturale dell’antropologia culturale, da Boas a Lévi-Strauss, a Malinowski, ai loro epigoni contemporanei che hanno constatato ed evidenziato nelle loro ricerche sul campo come individui provenienti da àmbiti culturali diversi si rapportano ai rispettivi contesti seguendo “stili cognitivi” diversi, che sembrano alla fine oscillare, per sintetizzare, tra due estremi: da un lato lo stile cognitivo globale, caratterizzato da una predisposizione che raggiunge la particolarità degli elementi partendo dalla totalità dei fenomeni; dall’altro lo stile cognitivo articolato che, al contrario, parte dai singoli elementi per giungere in seguito alla cognizione del fenomeno nella sua interezza e totalità.

La misurazione del tempo

Al di là delle teorie della fisica contemporanea, tornando all’uomo e alla sua capacità di comprendere il tempo come categoria, non sfugge che proprio come categoria anche il tempo sottostà a questa estrema dualità percettiva, a prescindere dalle differenziazioni tra il “tempo cronologico” o “esterno”, in qualche modo misurabile con strumenti oggettivi, dalle clessidre di un tempo agli orologi atomici di ultima generazione, e il “tempo soggettivo”, che è quello percepito specificatamente dall’individuo e che riflette sensazioni personali e psicologiche come la fretta o, all’opposto, la noia.

Anche qui è opportuno un approfondimento. Sappiamo bene che i metodi sviluppati dalle prime civiltà per misurare il tempo si basavano sull’osservazione della natura, con l’alternarsi della luce diurna e dell’oscurità della notte, e sugli astri, a partire dalla luna. Per secoli la misurazione del tempo è stata legata a questi metodi, peraltro di sicuro non accurati e precisi, anche in relazione al fatto che, per esempio, la durata di un giorno variava al variare delle ore di luce.

Si deve agli egizi se abbiamo ereditato il giorno di ventiquattro ore (i babilonesi, al contrario, l’avevano diviso in sole dodici ore, sei per il giorno e sei per la notte); ma, mentre alle basse latitudini delle terre mediorientali o dell’Africa sahariana luce e buio si alternavano – e si alternano ancora oggi – in maniera non troppo variabile nel corso dell’anno, in Europa, e in particolare salendo a mano a mano nelle regioni più settentrionali, le “ore” così determinate avevano – e hanno – una durata molto diversa a seconda della stagione: oltre il Circolo Polare Artico, per esempio, per alcune settimane attorno al solstizio d’estate il sole non tramonta mai e quindi c’è sempre luce anche nelle ore “notturne”, mentre al contrario attorno al solstizio d’inverno la luce solare non riesce mai a uscire fuori dal buio (o comunque dalla penombra) della notte.

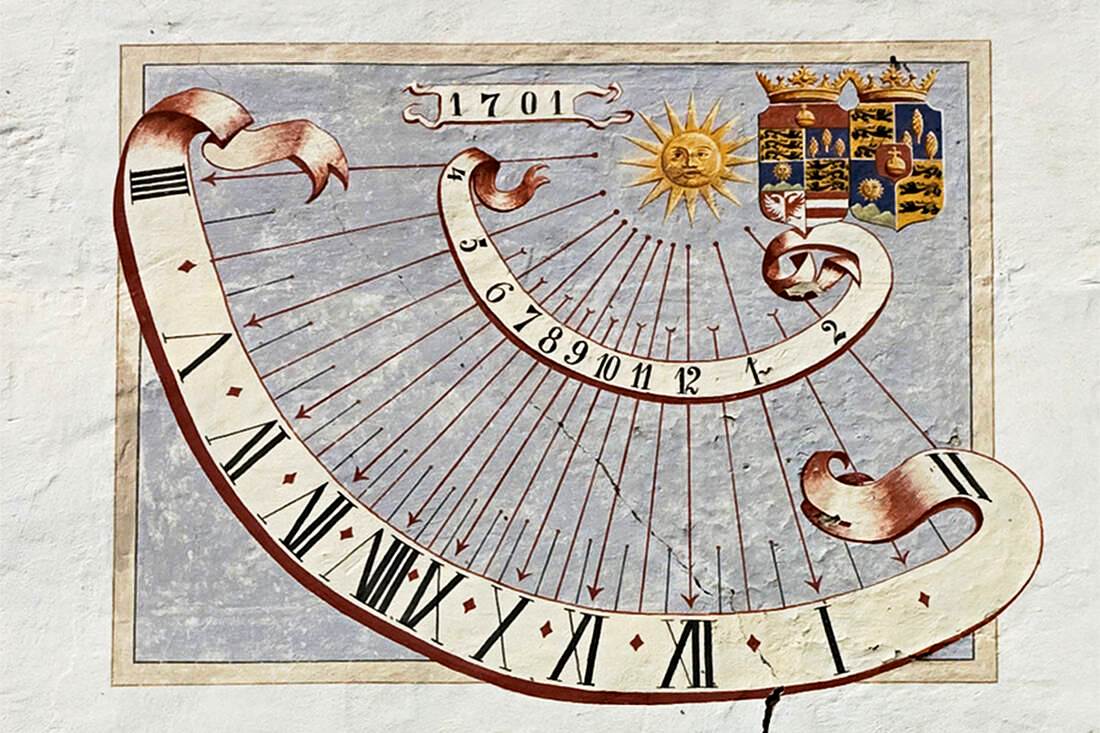

Comunque, volendo approfondire la storia e l’evoluzione degli strumenti usati dall’uomo per la misurazione del tempo, possiamo dire che il più antico modo per determinare la suddivisione del giorno fu l’ombra proiettata dal sole, per esempio mediante l’uso delle meridiane, che rimasero in vita sostanzialmente per secoli divenendo sempre più sofisticate, complesse e precise.

Si pensi che anche in Italia, fino al 1869, si faceva uso spesso solamente delle meridiane, soprattutto nei piccoli centri, e il nuovo giorno iniziava per la gente comune mezz’ora dopo il tramonto del sole, seguendo la logica delle cosiddette “ore antiche”. Questo però comportava che il nuovo giorno non cominciasse mai alla stessa ora di quello precedente, e persino che l’ora di una determinata località si differenziasse anche di diversi minuti rispetto a quella di una località distante magari solo poche decine di chilometri, proprio perché l’ora “antica” si basava non soltanto sulla longitudine, come avviene ai nostri giorni con i fusi orari, ma anche sulla latitudine. E in questa notevole confusione, in cui di fatto l’ora di un centro abitato non corrispondeva mai a quella di un altro, le meridiane alla fine stabilivano solamente l’ora “locale”.

Un altro strumento di misurazione del tempo fu quello inventato dagli antichi egizi, una sorta di clessidra ad acqua, in base alla quale veniva misurata da alcune tacche la quantità di liquido che scendeva progressivamente dall’alto di un serbatoio al basso di un altro con funzione di raccoglitore, per poi invertire i due serbatoi e ricominciare il giorno successivo da capo. L’acqua fu poi sostituita dalla sabbia, soprattutto quando per il freddo l’acqua congelava e quindi non riusciva più a scendere dal serbatoio in alto al più in basso sfruttando la forza di gravità; e tale tipologia di clessidra rimase anch’essa in vita a lungo, in parallelo alle meridiane.

Questi due strumenti di misurazione del tempo giornaliero sono durati, pur con tutte le possibili varianti, davvero per secoli, fin quando il progredire delle conoscenze scientifiche, già a partire dall’età tardo-rinascimentale, impose la necessità di misurare il tempo in maniera più accurata. Per esempio con l’utilizzo del pendolo, a cui Galilei dedicò la sua attenzione e le sue ricerche basate sull’isocronismo del suo movimento e sull’oscillazione armonica, anche se l’impiego fu perfezionato da altri successivamente alla sua morte.

Poco tempo prima si era sviluppata in realtà anche la tecnica dei primi orologi “meccanici”, che sfruttavano la rotazione di due lance, una per le ore e un’altra per i minuti (ma talvolta era una sola, quella delle ore) su un quadrante tramite un sistema di ingranaggi e pesi sostenuti da funi. Inizialmente tanto grandi e costosi da costruire e da mantenere da essere utilizzati soltanto nelle chiese o sulle torri degli edifici pubblici per segnare il tempo ufficiale della città, a cui poi tutti i sudditi dovevano sottostare per il loro lavoro (si pensi a quello della Staroměstské náměstí di Praga o a quello del Palazzo dei Medici a Firenze). Quando divennero abbastanza compatti da poter entrare nelle case, ovviamente ciò avvenne solo per quelle dei più ricchi che potevano permetterseli, e questo nonostante non fossero davvero precisi ma semplicemente perché rappresentavano per chi li possedeva un simbolo di ricchezza e di potere.

Ovviamente è storia ben più recente quella dell’orologio di precisione con le lancette e i meccanismi a molla e a carica, nato originariamente per andare incontro alle necessità delle ferrovie (in Europa e in America), con l’interdipendenza degli orari dei treni in partenza a ora certa e prestabilita, cioè “oggettiva”. E poi quelli sempre a molla e carica più piccoli, da taschino e poi da polso, sostituiti a loro volta in tempi più recenti da dispositivi con meccanismo al quarzo e digitali, a circuiti stampati, e addirittura atomici di somma precisione per usi scientifici, di cui abbiamo fatto prima cenno, realizzati nella seconda metà del secolo scorso sfruttando come oscillatori gli atomi di cesio 133, in grado di accumulare un “ritardo” di un solo secondo dopo trenta milioni di anni!

Calendari

Quanto alla misurazione dei mesi, delle stagioni e del tempo annuo, dobbiamo parlare brevemente dell’evoluzione del calendario. La necessità di una sua “invenzione”, con una misurazione non più del tempo intercorrente tra il sorgere e il tramonto della luce del giorno, ma del tempo lungo (giorni, settimane, mesi, anni) fu dovuta inizialmente alla necessità di calcolare le fasi di base delle coltivazioni in agricoltura.

Il moto dei corpi celesti appariva come l’unica attività regolare e prevedibile, quindi fu alla base del calcolo astronomico utilizzato al di là dell’alternarsi quotidiano del giorno e della notte dovuto alla rotazione terrestre. La prima unità naturale più lunga del ciclo solare fu il ciclo della luna: il tempo intercorrente tra una luna piena e la successiva è di circa trenta giorni, e questo determinò la misurazione dei “mesi”.

Ma anche su tale criterio ci sono dei distinguo che corroborano l’evidenza di una matrice culturale e non solamente naturale nella logica della misurazione dei mesi e, conseguentemente, delle stagioni. Non è necessario andare alla ricerca di una sperduta tribù della giungla amazzonica o della Papuasia per averne conferma. Persino i sami che abitano l’estremo nord della penisola scandinava e di cui parlavamo all’inizio, infatti, seguono un ciclo di vita annuale che, in relazione alla loro principale attività di allevatori di renne, prevede otto stagioni al posto delle quattro consuete nel resto del mondo occidentale, di diversa lunghezza tra loro rispetto ai nostri abituali trimestri. 10)

Infine l’anno, con il suo ripetersi costante delle stagioni, divenne la terza unità periodica, corrispondente al tempo necessario alla terra per percorrere la sua orbita intorno al sole. Anche qui i sistemi culturali dei vari popoli hanno “interferito” sull’organizzazione dei vari calendari, per i quali i mesi o l’entità degli anni hanno subìto profonde differenziazioni. Basti citare qui, come esempio, quello che fu per secoli l’ordinamento sulla datazione delle epoche creato dai maya e utilizzato anche da altri popoli dell’America Centrale prima dell’arrivo dei colonizzatori europei, primi tra tutti aztechi e toltechi.

Si trattava di un calendario molto elaborato, basato su più cicli di durata diversa: il ciclo “tzolkin”, con finalità religiose, che aveva una durata di duecentosessanta giorni e che si basava su due cicli diversi, uno di tredici giorni e un altro di venti; il ciclo “haab”, della durata di trecentosessanta, legato al ciclo naturale delle stagioni, che era a sua volta composto da diciotto mesi di venti giorni ciascuno, oltre a cinque giorni “fuori dal tempo” (ritenuti quindi il periodo della sfortuna); e infine quello che fu denominato “il lungo computo”, una sorta di calendario storico che indicava il numero di giorni dall’inizio del tempo, o quanto meno dell’èra maya.

Non ci dilunghiamo oltre. Ma l’esempio citato è già sufficiente per evidenziare le complicazioni legate alla formulazione di un calendario annuale preciso ed efficiente, oltre che “unico”, cioè riconosciuto da tutti i popoli, dato che la rivoluzione terrestre attorno al sole dura in realtà 365,25 giorni (o rotazioni). Per conciliare il giorno, il mese e l’anno nel corso della sua storia le varie culture hanno quindi ideato nel tempo vari calendari, anche simili l’un con l’altro; fino all’adozione, ormai da parte di tutto il mondo o quasi, del calendario gregoriano, introdotto da papa Gregorio XIII nel 1582 per sostituire quello in uso fino a quel momento dai tempi dei romani, il calendario giuliano, elaborato dall’astronomo greco Sosigene di Alessandria e promulgato nel 46 a.C. da Giulio Cesare, da cui prese il nome.

La ragione di questo nuovo computo fu dovuta al fatto che il calendario giuliano, prevedendo sempre, ogni quattro anni, un giorno in più rispetto ai trecentosessantacinque previsti normalmente, si era nei secoli disallineato rispetto al moto terrestre; e quindi gli astronomi del tempo convinsero Papa Gregorio a recuperare quei giorni e a modificare da quel momento un po’ il calendario fin lì in uso, non solo con i mesi di lunghezza variabile ma soprattutto con l’adozione dell’anno “bisestile” (un giorno in più a febbraio ogni quattro anni), escludendo però gli anni di inizio secolo laddove l’anno stesso non fosse divisibile per 400. Così, per esempio, sono stati bisestili il 1700, il 1800, il 1900, e lo saranno il 2100, il 2200 e il 2300, ma non lo sono stati il 1600 e il 2000, così come non lo sarà il 2400.

Per la cronaca, diverse nazioni hanno continuato a utilizzare il calendario giuliano ben oltre il 1582, adeguandosi in tempi diversi al nuovo sistema di calcolo, in alcuni casi persino nel corso del ‘900. Tutt’oggi, oltre al popolo berbero e a quello etiope, la maggior parte delle Chiese ortodosse usa il calendario giuliano come proprio calendario liturgico (da ciò deriva che il Natale ortodosso sia festeggiato il 7 gennaio anziché il 25 dicembre come nella Chiesa cattolica).

Oltre le leggi fisiche

Tutto questo insieme di calcoli, queste invenzioni per ottenere una misurazione del tempo il più possibile accurata, testimoniano ancor di più quanto vi sia di “culturale” anche nella misurazione del tempo. Soprattutto se si tiene conto che ciò che noi riteniamo ormai come un fatto “naturale” non è detto lo sia in tutte le culture del mondo, esattamente come accade nella misurazione delle distanze (pollici, piedi, miglia, piuttosto che metri, centimetri e chilometri già nella sola Europa, per non parlare di altri sistemi in uso presso singole culture tribali di altri continenti).

Già a fine ‘800, d’altronde, Émile Durkheim giunse a sostenere che tempo e spazio sono “istituzioni sociali”: lo stile di pensiero predominante all’interno di una società influenzerebbe di fatto anche le valenze affettive, simboliche e persino percettive che il tempo e lo spazio assumono nello specifico contesto socio-culturale. 11)

Ora sul punto si è continuato a dibattere tra i più eminenti antropologi contemporanei, partendo anche dalle diversità connesse tra concezioni legate a tradizioni orali e scritte piuttosto che dalle forme stesse di misurazione del tempo e dello spazio che le diverse tecnologie hanno messo e ancora oggi mettono a disposizione dell’umanità, come dimostra il capitolo dedicato al tempo e allo spazio dall’italiano Ugo Fabietti, recentemente scomparso, nel suo ben noto volume Elementi di antropologia culturale, giunto alla sua ultima edizione proprio nel 2023.

Tuttavia, altrettanto importante è il punto di vista della psicanalisi: la questione del rapporto tempo-uomo va posta al fine di comprenderne il senso dell’individualità e ciò che serve è proprio la svolta ontologica introdotta dalla filosofia esistenzialista nel ‘900, momento in cui, per altro, possiamo anche cominciare a parlare del legame tra psicopatologia e temporalità.

Riprendendo anche il pensiero di Bergson, Hermann Minkowski ha sostenuto che la psicologia (e in particolare la psicopatologia fenomenologica) possa essere sempre spiegata tenendo conto della “personale esperienza del tempo”. 12) Anche per Thomas Fuchs tutte le esperienze che facciamo sono rese possibili da strutture pre-riflessive, grazie alle quali si accede al mondo e tra cui viene collocata la continuità temporale. 13) Di recente anche Paul Ricoeur ha affermato che “il tempo diviene ‘tempo umano’ nella misura in cui viene espresso secondo un modulo narrativo”, mentre “il racconto raggiunge la sua piena significazione quando diventa una condizione dell’esistenza temporale”. 14)

Possiamo persino giungere alla conclusione che la nostra libertà e la nostra coscienza di essere liberi esprimono, nella dinamica del nostro spazio vitale (che è spazio in movimento e non spazio statico), la prova fondamentale della realtà del tempo come vissuto personale, ben al di là dei tempi oggettivi della comunità di cui pure facciamo parte (e ovviamente ben al di là delle teorie della fisica contemporanea sul tempo assoluto e sul tempo relativo). Tuttavia anche la nostra autocoscienza e il nostro libero arbitrio richiedono un futuro “non ancora realizzato”, non possono esistere senza, in ciò di fatto contraddicendo Einstein e le teorie della fisica quantistica contemporanea. Quanto meno di quella che sta alla base del nostro modello culturale occidentale, che pure studia o almeno immagina il modo di raggiungere altri pianeti distanti anni luce piegando lo spazio-tempo con avveniristici motori “a curvatura”, come la fantascienza ci ha abituati a definirli.

Sarà pure che nella grammatica del mondo – come ipotizzava Einstein e, dopo di lui, i fisici della “gravità quantistica” – non ci sono né spazio né tempo, ma solo processi che trasformano quantità fisiche fluttuanti le une nelle altre, di cui possiamo calcolare solamente probabilità e relazioni. O forse avevano semplicemente ragione i Grateful Dead, il famoso gruppo rock psichedelico statunitense degli anni ’60 e ’70 (citato persino da Rovelli nel suo libro L’ordine del tempo) quando cantavano in Walk in the sunshine: “Devi sondare il tuo orologio da polso, devi cercare di capire. Il tempo che sembra catturare è solo il movimento delle sue lancette”.

N O T E

1) I sami, il popolo delle renne, Palermo 2021.

2) In Aleph, Milano 2017.

3) In Critica della ragion pura.

4) L’ordine del tempo, Milano 2017.

5) Sulla Teoria speciale e generale della Relatività, Bologna 1967.

6) Op. cit.

7) Ibidem.

8) Cfr. The Problem of the Cultural Development of the Child, del 1929; e Tool and symbol in child development, del 1930.

9) Di Piaget cfr. in particolare: La rappresentazione del mondo nel fanciullo, Torino 1955; Giudizio e ragionamento nel bambino, Firenze 1958; La costruzione del reale nel bambino, Firenze 1973.

10) Il più lungo di questi periodi stagionali (chiamato dálvve) è quello che va dalla metà di dicembre all’inizio di marzo e corrisponde all’inverno artico, dove neve e buio sono padroni incontrastati del mondo lappone, con temperature rigide che possono arrivare a toccare i -30/-40°, periodo in cui le renne pascolano liberamente all’interno di territori assegnati ai vari allevatori adattandosi al meglio al clima perché in grado di immagazzinare acqua ed energia e di trovare da sé il loro cibo anche sotto la coltre di neve ghiacciata. All’inverno artico segue l’inizio della primavera, tra la seconda metà di marzo e aprile (una stagione chiamata gidádálvve), un periodo in cui le temperature iniziano a salire, ritorna la luce e le renne iniziano la transumanza dai loro pascoli invernali verso quelli estivi. Questo periodo si conclude tra aprile e maggio, nella stagione della tarda primavera (gidá), quando avviene lo scioglimento dei ghiacci nelle zone di bassa collina e in quelle di pianura. Segue, tra la fine di maggio e la prima metà di giugno, la prima estate (gidágiesse): è la stagione più corta dell’anno, il momento in cui la vegetazione rinasce del tutto e le bianche distese invernali lasciano il posto ai verdi pascoli in cui le renne pascolano liberamente e anche i più piccoli del branco possono imparare facilmente a nutrirsi e ad abbeverarsi nei corsi d’acqua che lo stesso scioglimento dei ghiacci produce. La seconda metà di giugno e il mese di luglio segnano la tanto attesa estate nordica (detta giesse), con le temperature più alte di tutto l’anno grazie anche alla luce solare che non scompare mai dall’orizzonte. I mesi di agosto e di settembre indicano l’inizio dell’autunno (la jaktjagiesse); la luce solare dell’estate lentamente inizia a diminuire, le temperature a loro volta tendono nuovamente a scendere e le renne ne approfittano per nutrirsi di tutto quanto esiste in natura per formare nei loro corpi quello strato di grasso che servirà loro a proteggersi meglio dal freddo dei mesi invernali. La fine di settembre e il mese di ottobre segnano l’avvento dell’autunno pieno (tjaktka), periodo durante il quale avviene la transumanza al contrario, cioè verso l’interno della penisola scandinava; questi sono anche i mesi nei quali i sami macellano, una volta tornati nel territorio che li ospiterà nei mesi più freddi, alcuni maschi di renna. Il mese di novembre e la prima metà del mese di dicembre indicano l’inizio dell’inverno (tjaktjadálvve), periodo nel quale le giornate continuano visibilmente ad accorciarsi sempre di più fino a quando non giunge la notte polare e il buio totale. Questo è anche il momento in cui la neve ricopre completamente i pascoli e le mandrie di renne sono nuovamente costrette a nutrirsi scavando con i loro zoccoli unghiati sotto la coltre di neve alla ricerca di licheni e altre erbe commestibili, sempre che la neve non si trasformi in ghiaccio (impenetrabile anche alle loro zampe). Per ulteriori dettagli sull’argomento si rimanda al già citato volume I sami, il popolo delle renne.

11) Rappresentazioni individuali e rappresentazioni collettive, 1898.

12) Il tempo vissuto, Milano 1999-2017.

13) Ecologia del cervello. Fenomenologia e biologia della mente incarnata, Roma 2013.

14) Tempo e racconto, Milano 1999.