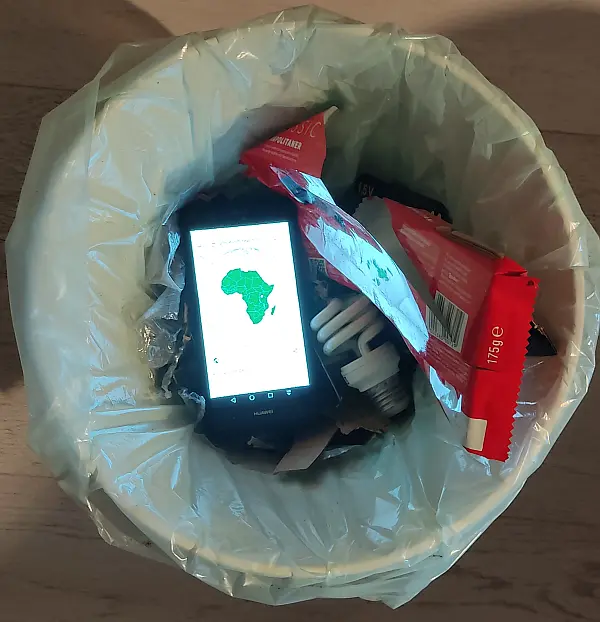

Mai posseduto uno di quelli arnesi infernali che di volta in volta vengono chiamati “telefono portatile”, “cellulare”, “smartphone”… o Dio sa cos’altro. Per cui mi sento legittimato, almeno in parte, a (ri)sollevare la polemica sulle quantità industriali di telefoni cellulari che vanno a inquinare il pianeta in generale e l’Africa in particolare. Un continente già pesantemente penalizzato in fase estrattiva.

Come ha recentemente ricordato Damien Ghez, giornalista e disegnatore originario del Burkina Faso, “le scorie elettroniche contengono mercurio, piombo, cadmio, arsenico e fosforo”. Sostanze nocive, inquinanti che richiederebbero quantomeno “un processo di decontaminazione da parte di imprese specializzate”. Ma questo evidentemente non rientra nei piani (e nei profitti) delle società occidentali che spesso “agiscono in disprezzo delle leggi e dell’impatto ambientale”, impatto in larga parte scaricato su quei Paesi del cosiddetto sud del mondo ridotti al rango di immensa discarica planetaria.

L’occasione per l’intervento del giornalista africano è venuta da un comunicato del ministero delle Finanze spagnolo. Il 3 gennaio è stato annunciato lo smantellamento operato dalla Guardia Civil di un’organizzazione criminale che in soli due anni aveva esportato in Africa circa cinquemila tonnellate di “scorie elettroniche pericolose”, in gran parte costituite da cellulari obsoleti, guadagnandoci sopra qualcosa come un milione di euro e mezzo. Falsificati i documenti sulla provenienza e sul trattamento (in genere presentandoli come “articoli di seconda mano riutilizzabili”), in un primo tempo i carichi tossici venivano spediti alle Canarie; da qui, per la precisione da Tenerife, proseguivano via mare verso la Mauritania, il Ghana, la Nigeria o il Senegal.

Non è una novità, naturalmente. Il caso della Probo Koala che trasportava sostanze tossiche con destinazione Abidjan risale al 2006. Ma forse non ne abbiamo tratto le doverose conclusioni a livello di “principio di precauzione”.

Riciclare? Sì, però…

Tanto è vero che periodicamente viene riproposta la tesi ottimistica per cui le migliaia di tonnellate di televisori, telefoni e strumenti elettronici spediti in discarica, in realtà rappresenterebbero una risorsa, “una ricca fonte di metalli”; e che “l’estrazione delle scorie elettroniche costituisce in sé stessa un buon affare”, in particolare per l’oro e il rame, secondo vari studi. In questo genere di riciclaggio la Cina sarebbe all’avanguardia – per lo meno a livello di sperimentazione – seguita da Stati Uniti, Unione Europea, Australia e Giappone. Oltretutto, in quanto automatizzabile, richiederebbe molto meno mano d’opera rispetto all’attività mineraria tradizionale.

Sarà, ma quello a cui si assiste è, per dirne una, la commercializzazione ogni anno di nuovi modelli di smartphone sempre più “performanti”. Nella totale indifferenza (“sconnessione” ?) da parte degli entusiasti consumatori seriali per la relazione tra l’acquisto del feticcio e le conseguenze ambientali e sociali così innescate.

Come ricordavano gli Amici della Terra, “perfettamente e completamente inseriti nei processi economici della mondializzazione, gli smartphone compiono quattro volte il giro del mondo prima di arrivare nei nostri magazzini e nei negozi”. Calcolati l’estrazione delle materie prime, la fabbricazione dei componenti, l’assemblaggio e la distribuzione.

Ed è ormai risaputo che in ogni fase della loro esistenza (dall’estrazione alla dismissione) tali aggeggi sono causa di gravi danni ambientali in ogni parte del pianeta.

Abbiamo a che fare con una minaccia incombente, uno stillicidio nei confronti dell’ambiente, della biodiversità e dell’umanità. Se la maggior responsabilità ricade ovviamente sul “nord” del mondo, non per questo – ci avvisa Damien Ghez – possiamo evitare di identificare i complici nativi che accettano di ricevere e smaltire in maniera pericolosa quelle mercanzie mortifere.