Paolino Lukudu Loro… Sinceramente non ricordo in base a quali acrobatici percorsi mentali mi convinsi, tra la fine del 1968 e l’inizio del 1969, che contribuendo economicamente, sia di tasca mia sia tramite collette, al sostentamento di questo giovane seminarista comboniamo sudanese – nato nel villaggio di Kwerijik e conosciuto in una conferenza organizzata a Vicenza da don Canova – avrei in qualche modo sostenuto la ribellione delle popolazioni indigene, animiste e cristiane, del Sudan meridionale, oppresse e massacrate dai governi arabi e musulmani di Khartum.

All’epoca avevo sedici o diciassette anni, ed ero rimasto colpito dal movimento Anyanya (“veleno di serpente”) che combatteva, mi avevano raccontato, con archi e frecce contro i militari e i blindati. Per analogia, la cosa mi ritornerà alla mente anni dopo, quando gli adivasi si scontrarono utilizzando le stesse armi rudimentali con l’esercito indiano che li voleva scacciare dalle loro colline metallifere.

Tornando al 1969, in Sudan alcuni ufficiali diretti dal colonnello Giafar Mohammed al Nimeiri (di ispirazione “nasseriana”) avevano preso il potere con un colpo di stato costituendo un consiglio nazionale rivoluzionario di ispirazione vagamente socialista. Inizialmente i militari godevano del sostegno e dell’attiva collaborazione dei partiti progressisti, comunisti compresi. Ma, dopo il fallimento di un secondo colpo di stato favorito dagli ingombranti vicini Gheddafi e Sadat, Nimeiri scatenò una sanguinosa repressione a spese soprattutto delle sinistre.

Un ricordo personale: una pacata discussione – sempre nel 1969 – nella vecchia sede del PCI vicentino con uno dei giovani intellettuali dell’epoca, il quale, paternalisticamente, mi “rimproverava” questa mia opera di solidarietà verso quella che definiva una “semplice questione tribale, destinata al superamento in una prospettiva socialista”…

Poi nel 1971 arrivò la repressione e l’impiccagione dei dirigenti comunisti sudanesi. Tra cui il segretario generale del partito comunista – e amico personale di Paietta – Abdel Khalek Mahgiub, il segretario dei sindacati Sciafei el Sceik, il ministro comunista degli affari meridionali Joseph Garang. Quasi omonimo (coincidenza?) del futuro capo dell’ELPS (Esercito di Liberazione del popolo del Sudan) John Garang.

E per fortuna, vien da dire, che si trattava soltanto di “questioni tribali”!

In realtà, e va detto, il tribalismo, inteso anche nei suoi aspetti regressivi, settari, era destinato a riemergere periodicamente fino ai nostri giorni; vuoi spontaneamente, vuoi evocato e strumentalizzato (con il ben noto e sperimentato divide et impera).

Da quel momento, nonostante le dichiarazioni dell’Unione Socialista Sudanese, quello di Nimeiri diventava un regime dittatoriale a tutti gli effetti. Tuttavia nel 1972 il governo centrale stipulava un accordo temporaneo con i rivoltosi del sud del Paese (concessione di maggior autonomia amministrativa, di un governo locale, eccetera). Il tutto grazie alla mediazione di Hailè Selassiè, l’imperatore dell’Etiopia destinato a essere detronizzato nel marzo 1974 dalla giunta militare del soidisant comunista Menghistu (il Derg, comitato militare amministrativo provvisorio) e poi assassinato nell’agosto 1975.

Sempre nel corso degli anni settanta, in giro per il Sudan scoppiarono proteste e rivolte popolari di vario genere e natura. Da quelle sostenute dal partito comunista, ora in clandestinità, a quelle dei Fratelli Musulmani e anche dei mahdisti. Contemporaneamente si registravano altri tentativi di golpe (ottobre 1974, settembre 1975, febbraio 1977). E nel 1974, con la ribellione poi denominata Anyanya 2, riprendeva anche il conflitto antigovernativo nel sud del Paese.

Ma torniamo a noi. Come ho detto avevo conosciuto Paolino Lukudu alla fine degli anni sessanta. In tutto ci saremo incontrati di persona non più di sei o sette volte. Di solito quando passavo per Verona (a “Nigrizia”, in vicolo Pozzo) e un paio di volte quando tornò a Vicenza per una conferenza.

Diventato prete nel 1970 (con una suggestiva cerimonia in San Zeno: mia madre che vi assisteva mi raccontò di quante lacrime Paolino avesse versato per la commozione), in seguito ritornò in patria. L’ultima volta che ci siamo visti, ma non pensavamo fosse l’ultima, mi regalò un libro di Raoul Follerau, La civiltà dei semafori, che conservo ancora.

Tutto qui. Poi ci siamo scritti, almeno nei primi tempi (e conservo anche due o tre lettere). Fu solo verso la metà degli anni ottanta, nel pieno della campagne antiapartheid, che tornai a “Nigrizia” chiedendo notizie dell’ex seminarista. Scoprii che nel frattempo, a soli 32 anni, era diventato vescovo (amministratore apostolico). Prima a El Obeid nel nord del Sudan dove pare abbia avuto qualche contrasto con altri missionari, italiani, genericamente definiti “sessantottini” (non ho avuto modo di approfondire). Poi definitivamente a Juba.

Ogni volta che mi recavo nella sede dei comboniani per qualche scadenza (sia per il Sudafrica, sia per le iniziative contro il traffico di armi) lo mandavo regolarmente a salutare, senza però riuscire a incontrarlo, nonostante qualche suo breve rientro alla casa madre. Lo “sfiorai” quasi nel 2001, quando venne in Italia per intervenire al Meeting internazionale sulle nuove schiavitù organizzato a Schio dal Comitato Bakita (ricordo che la stessa Bakita, allora appena canonizzata, aveva conosciuto a lungo la schiavitù in Sudan prima di essere liberata). Invece, proprio quel giorno, era appena stato richiamato a Roma (un incontro con qualche cardinale mi pare) ripartendo poi direttamente per Khartum.

In compenso in quella circostanza avevo intervistato monsignor Daniel Adwok Marko Cur, vescovo ausiliare di Khartum per aggiornarmi sulla schiavitù tradizionalmente subita dalle popolazioni nere, cristiane e animiste del Sud Sudan. 1) Da allora solo qualche reciproco saluto per interposta persona. Sempre pensando, almeno da parte mia, che prima o poi la sorte ci avrebbe fatto incontrare.

Beghe tribali o altro?

Al dispiacere per la notizia della sua morte, si è aggiunta la scoperta che non tutto era andato per il verso giusto al momento della “successione”.

Nonostante la nomina risalisse al dicembre del 2020 e fosse stata riconfermata il 6 marzo, il nuovo arcivescovo della capitale sud-sudanese, Stephen Ameyu Martin Mulla, aveva preso possesso della diocesi soltanto in aprile (Paolino Lukudu Loro, ormai ottantenne, si era dimesso per ragioni di età a fine marzo).

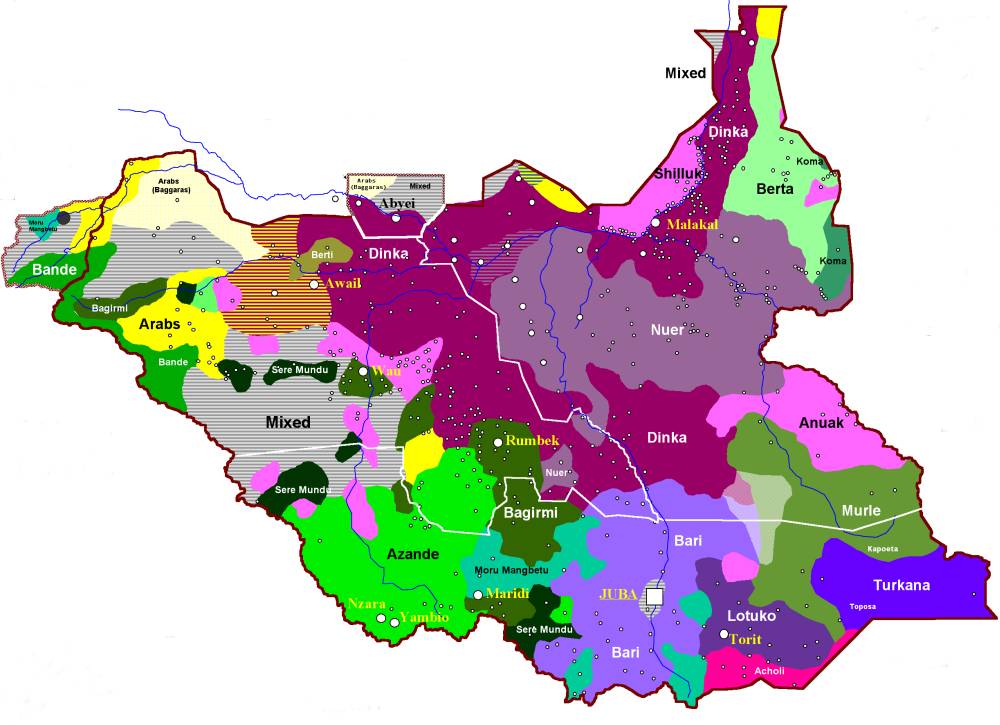

La cerimonia, a cui avevano presenziato sia il presidente Salva Kir sia i tre vicepresidenti, tra cui Riek Machar, si era svolta senza incidenti di rilievo. Tuttavia era apparso evidente che sulla questione gravavano risvolti “politici” di non facile soluzione. Sono ben note le responsabilità di entrambi i principali esponenti politici, Salva Kir e Riek Machar, nella guerra di natura “settaria”, “tribale” che ha insanguinato il Sud Sudan. Un conflitto a relativamente bassa intensità al quale – ci si augura – potrebbe por fine la recente costituzione di un governo di unità nazionale (di “coabitazione”). L’insediamento del nuovo vescovo cattolico di Juba era stato apertamente messo in discussione soltanto dieci giorni prima quando don Nicholas Kiri, incaricato di organizzare la successione, era stato aggredito e picchiato da alcuni giovani (cattolici, beninteso) contrari alla scelta di Stephen Ameyu, già vescovo di Torit, operata direttamente dal Vaticano. Accusandolo genericamente di “indegnità” e più specificatamente di “poligamia” e di non conoscere la lingua bari.

Dopo accurate indagini il Vaticano aveva riconfermato la nomina di Stephen Ameyu il 6 marzo, ma senza poter riportare la calma in diocesi. Addirittura, il reggente della diocesi di Wau, don Marko Manu Odelio, se l’era presa pubblicamente con lo stesso Paolino Lukudu sostenendo che sarebbe “vergognoso il fatto che i capi religiosi cattolici di Juba si lascino trascinare dal tribalismo invece di combatterlo e unire il popolo”.

A suo avviso, Lukudu non avrebbe denunciato con forza sufficiente la degenerazione – forse impropriamente definita “etnicista” – dei rapporti sociali nella diocesi. In realtà la questione potrebbe essere spiegata, semplificando, anche così: Stephen Ameyu appartiene all’etnia madi mentre la città di Juba rientra nel territorio tradizionale dei bari.

Pur essendo di etnia bari, Lukudu aveva accolto positivamente la nomina di Ameyu invitando tutti alla riconciliazione e affermando che la “confusione” era penetrata nella Chiesa locale “a opera di elementi estranei alla comunità ecclesiale” (un probabile riferimento ai politici).

Non si può quindi nemmeno escludere che l’infarto di cui Paolino Lukudu è rimasto vittima sia stato, se non provocato, per lo meno favorito dalle tensioni e dal dispiacere per le polemiche.

Un impegno totale per la popolazione

Di Paolino Lukudu rimane soprattutto il ricordo della dedizione al prossimo. Nel corso degli anni il suo impegno per sostenere la popolazione logorata, annientata, sia fisicamente sia spiritualmente, dal conflitto era stato totale.

Egli aveva messo in campo molteplici iniziative umanitarie, in particolare una scuola di infermieristica a Juba. Preoccupandosi inoltre che in ogni parrocchia, oltre alla scuola primaria e a quella media, fosse presente e operativo un piccolo dispensario dove, perlomeno ai poveri, le medicine venivano fornite gratis. Inoltre, con la fine della guerra civile nel 2011 e sempre in collaborazione con i comboniani, costituì una stazione radio FM.

Dato che all’università di Juba, fondata nel 1972, le facoltà più importanti erano frequentate soprattutto da studenti arabi del nord (un’ulteriore evidente discriminazione), Paolino ne aveva fondata un’altra a Wau

Inquietanti analogie

Inevitabile, infine, scorgere qualche analogia con quanto era capitato, più o meno nello stesso periodo (26 aprile) e sempre nel Sud Sudan, al giovane vescovo della diocesi di Rumbek, Christian Carlassare. Picchiato e gambizzato da quattro persone che si erano introdotte in casa sua.

Già al suo arrivo, il 16 aprile, a Rumbek (diocesi rimasta vacante dal 2011) avrebbe incontrato qualche resistenza in quanto la diocesi è a maggioranza dinka, etnia di cui Carlassare per ora non parla la lingua. Invece conosce quella dell’etnia nuer, avendo operato per quindici anni in località dove la maggioranza della popolazione appartiene a questa etnia.

Chissà, forse la scelta era stata interpretata come un affronto o un’interferenza.

Tutte la persone finora arrestate, una dozzina, sarebbero organiche alla comunità ecclesiale locale. E tre di loro addirittura preti, tra cui il coordinatore diocesano John Mathiang.

Inquietante direi.

N O T E

1) L’intervista completa è su “Frigidaire” n. 202, giugno-luglio 2001.