Ero arrivato in India da poco ed una sera, a cena in casa di amici, la signora che mi sedeva accanto, sentendo che ero italiano, mi sorprese chiedendomi che cosa sapevo di Giove. “Poco”, risposi imbarazzato. Ma lei insistette: “Quanti sono oggi i suoi seguaci a Roma?”. Solo col tempo, viaggiando ed imparando a conoscere il paese, mi resi conto che quella domanda non era così assurda come m’era apparsa allora. In India la storia non è un susseguirsi, ma un affiancarsi di fatti; il medioevo coabita con la modernità, i computer – ed ora le bombe atomiche – nascono in una società che nella quotidianità usa ancora strumenti che sono dell’età della pietra, ed una nuova verità – o una credenza – non ne soppianta necessariamente una precedente. Così, siccome in India accanto agli hindu ed ai mussulmani, ai cristiani e ai buddisti, sopravvivono ad esempio gli zoroastriani adoratori del fuoco ed i jain i cui sacerdoti portano delle garze sulla bocca e sul naso per non uccidere, respirandoli, i microbi, per la mia signora indiana era inconcepibile che una fede come quella seguita dai romani – dopotutto soltanto due millenni fa – non avesse più i suoi devoti.

Questa è una delle meraviglie dell’India: la gente vive nella stessa geografia, ma in una storia che varia; lo spazio è lo stesso per tutti, ma il tempo è diverso. Ognuno sta nel suo. A volte, per accorgersene, basta voltare un angolo o solo osservare una folla. Un giorno stavo seduto in una casa da tè nel mercato di Ahmedabad perso a guardare il solito, vario scorrere della vita sulla strada, quando dal coloratissimo andirivieni di quella straordinaria collezione di umanità che l’India è sempre, vidi spuntare due particolarissimi personaggi: un uomo alto e maestoso, dai grandi baffi neri, gli orecchini d’argento, un corpetto ed un turbante bianco, seguito da una donna snella e dritta come un fuso, vestita di nero, avvolta in uno scialle di intricati ricami colorati. La loro primitiva bellezza mi folgorò. Si sedettero davanti a me e io non riuscii più a togliergli gli occhi di dosso. Osservavo le loro dita lunghe e forti, i loro capelli corvini, i sorrisi bianchissimi, gli occhi di fuoco, le ciglia folte, i nasi dritti, i corpi asciutti. Nel mio calendario era il 1995, ma quelli venivano come da un altro tempo, dall’anno zero forse; quelli erano esemplari di un’umanità primordiale, come doveva essere l’umanità alla creazione, un’umanità ancora in comunione con la natura, un’umanità non ancora indebolita dal comodo, non ingrassata dal “benessere”, non intristita dal “progresso”. I due mi parevano usciti da una favola, mi parevano la rappresentazione olografica dell’uomo dell’Eden prima della cacciata: regale, sereno, in controllo di sé e del mondo. Non ne conoscevo il nome, non ne sapevo la casta, né il mestiere. Capii solo che erano lì per il mercato, venuti come da qualche posto lontano, come da un altro pianeta. In seguito, di quella strana, bella gente ne notai altra, viaggiando nel Rajasthan e nel Gujarat. Una volta ne vidi un intero gruppo sfilare, col passo ondeggiante di chi non è abituato all’asfalto, davanti a casa mia.

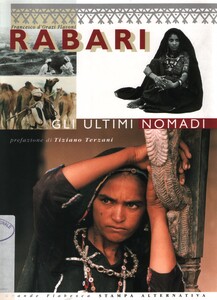

Poi una domenica pomeriggio, Francesco d’Orazi Flavoni 1) che era allora all’ambasciata italiana di Delhi e di cui sapevo che passava parte del suo tempo libero nel deserto del Kutch sulle tracce di una particolare razza di allevatori di cammelli, venne a farmi vedere una sua emozionante collezione di fotografie e quegli straordinari personaggi d’altro tempo, finalmente, ebbero anche per me un nome, una identità: i Rabari. Per anni erano stati la sua passione. Lo invidiai.

L’invidia per i fotografi m’era cominciata in Vietnam quando si tornava dal fronte e quelli, avendo già fatto il loro lavoro, andavano dritti al bar, mentre a me toccava ancora mettermi con angoscia dinanzi al foglio bianco, allora infilato in una Olivetti Lettera 22 a cercare di descrivere con mille parole il bombardamento, la battaglia o il massacro del giorno che loro – i fotografi bravi almeno – avevano già raccontato in una sola immagine. Quella di cogliere il nocciolo di una storia con un click è un’arte che m’ha sempre attirato. Per questo forse, da allora, sono sempre andato in giro con una vecchia Leica al collo quasi a rassicurarmi che, se mi fossero mancate le parole, una traccia di ricordo mi sarebbe rimasta nella pellicola. Le immagini che d’Orazi Flavoni faceva scorreresotto i miei occhi erano più che un ricordo: illustrando la vita di un piccolo gruppo di persone raccontava una grande storia, la storia di una umanità che, ancora incontaminata dal moderno, cerca di restare se stessa, di mantenere le proprie tradizioni e con ciò la propria identità dinanzi alla prospettiva, ormai comune a tutti i diversi, di estinguersi per assimilazione.

A loro modo i Rabari sono un ottimo esempio di quel problema che pochi osano ormai porre, ma su cui e sempre più urgente riflettere: che cosa è progresso, che cosa è felicità, che cosa è giusto, che cosa è bello, che cosa è saggio? Che cosa stiamo facendo sulla terra e di noi stessi affidandoci completamente alla tecnologia di cui certo sappiamo che può salvare e prolungare la vita, ma che anche la avvelena e la svuota di gioie e dipace? I Rabari sono un ottimo esempio di una comunità che attraverso i secoli ha raggiunto un suo equilibrio ed ha sedimentato, col suo sperimentato modo di vivere, un’etica, un’estetica ed una saggezza che non è possibile giudicare dall’esterno con metodi e valori cresciuti in altri contesti. Tanto meno è possibile cambiare forzatamente qualcosa qui e là senza mettere in pericolo l’intero equilibrio e la loro stessa esistenza.

Tutto quel che i Rabari sono può essere visto da un disattento occhio occidentale come misero, retrogrado e al limite persino come orribile, riprovevole. I bambini messi a ricamare o a badare i cammelli fin da piccoli e promessi in matrimonio ben prima della pubertà sono un anatema per chi pensa in astratto alla protezione dei diritti umani. Le donne che filano, tessono e fanno duri lavori manuali, mentre gli uomini badano le greggi e fumano sono per il fondamentalismo femminista che oggi terrorizza l ’Occidente un esempio di sciovinismo maschilista, di sfruttamento e di repressione, eppure queste pratiche “barbare ed incivili” son lì da secoli, in una società che funziona, che ha trovato un suo ordine.

Le condizioni di vita dei Rabari appaiono primitive, ma la qualità del loro esistere è per tanti versi migliore di quella di tanta gente che vive nel preteso benessere della modernità. I Rabari non abitano in cubicoli di cemento ed i loro figli non imparano a scuola a navigare l’Internet, eppure i bambini sono meravigliosi ed hanno un’aria felice, le donne sono magnifìche, gloriose ed hanno una loro femminilissima dignità come poche donne occidentali “liberate” hanno. Gli uomini conservano una purezza che sembrano ormai aver perso tutti quelli che, liberati dal peso di muoversi nella natura e di vivere della natura, lavorano oggi seduti davanti allo schermo del computer e si divertono seduti davanti a quello della televisione.

I Rabari hanno origini nomadi e come nomadi vivono vicino alla terra; come i loro cammelli han bisogno di poco per sopravvivere a lungo. Come i loro cammelli, ora minacciati dall ’avanzare inarrestabile di altri mezzi di locomozione, anche i Rabari vivono sotto la minaccia di cambiare irrimediabilmente.

“Quanto sopravvivranno?”, si chiede d ’Orazi Flavoni e con la appassionata dedizione di un collezionista che vuole non solo conoscere, ma conservare, fruga nelle folle dei mercati, nei villaggi, nelle distese del Kutch fra deserti e paludi alla ricerca di quel che rimane di questa razza di allevatori di cammelli. Bisogna averli visti i cammelli caracollare eleganti e leggeri nel fetore soffocante del traffico di Jaipur inquinata, o all’alba a migliaia nella piana polverosa di Pushkar per la fiera annuale, per capire come l’identità dei Rabari sia legata a quelli e come, essendo i cammelli sentiti come creature semidivine, loro che se ne occupano si sentano esseri superiori, discendenti di un’unione fatta in cielo.

Eppure il loro stato semi-divino non salverà i cammelli ed i Rabari finiranno per perdere con questo la loro identità come gli aborigeni australiani persero la loro: avevano fondato tutte le loro certezze sul credersi i soli al mondo e la semplice vista di un uomo bianco li distrusse. Come tanti altri indiani i Rabari potrebbero presto finire per bere Coca Cola invece che latte e per mangiare le patatine sintetiche che la perniciosa pubblicità insinua essere ben più nutrienti dei cibi tradizionali. D’Orazi Flavoni nota come alcuni gruppi di Rabari hanno già rinunciato ai loro abiti. L’influenza dei mezzi di comunicazione di massa può essere devastante.

Una delle storie che recentemente mi ha più colpito è stata quella di un villaggio in cui dei contadini s’erano messi improvvisamente a picchiare le loro mogli. Perché? Le poverette non sapevano comportarsi avvenentemente come le ragazze di Bay Watch, un orribile programma californiano ora trasmesso in hindi alla televisione locale. C’è qualcosa di ripugnante, di sacrilego in tutto questo sovversivo tentativo di mettere in discussione, in nome del progresso e della libertà di informazione, ciò che è stato in piedi per secoli, nello sforzo di omogeneizzare e di globalizzare tutto e tutti, non certo con l’intento sincero di migliorare la vita della gente, ma con quello di aprire nuovi mercati, di vendere idee, modelli e con ciò prodotti d ’importazione. Uno dei primi risultati è la progressiva eliminazione delle diversità.

D’Orazi Flavoni, nella bella tradizione di certi particolari diplomatici che hanno usato del mestiere – anche quello oggi in parte avvilito dal progresso e striminzito dalla tecnica – come una occasione di arricchimento e di conoscenza, si guarda attorno nel Paese in cui vive ed identifica un dettaglio per parlare dell’insieme, e descrive una minoranza nell’immenso mosaico di un miliardo di abitanti dell’India, per affrontare un problema globale. Predecessori di d’Orazi Flavoni, come Daniele Varè nella Cina dell’inizio del secolo, usavano la penna per scrivere romanzi sulla fine di un’epoca, lui usa una macchina fotografica per metterci in guardia sull’impoverimento che l’umanità subirebbe se scomparisse questa ignorata, apparentemente insignificante schiatta di indiani.

Questo progressivo erodersi della diversità è una delle storie più drammatiche, ma anche meno raccontate e meno capite del nostro tempo. Ogni giorno che passa scompaiono sia nel mondo animale che in quello vegetale decine di specie. Si piange sulla imminente estinzione dei rinoceronti, su quella possibile degli elefanti – forse perché son grandi – ma nessuno si agita o organizza dimostrazioni per la scomparsa di coleotteri, di insetti che vivono sull’acqua e sulla possibile estinzione delle rane già sparite misteriosamente col loro gracidare dal parco nazionale Yosemite in California. L’eliminazione della diversità avviene in ogni settore, ma pochi notano e l’opinione pubblica non si angoscia se la modernità con la sua mania di razionalizzare riduce diverse specie di peri o di meli ad una sola, se le arance negli scaffali dei supermercati non sono più quelle di una volta.

Se ci deve essere una globalizzazione deve essere quella della presa di coscienza che qualcosa come la morte di una farfalla in Brasile provoca una tempesta in Scandinavia, che la distruzione della vecchia Pechino o della cultura tibetana non è solo un affare dei cinesi, ma riguarda anche gli altri popoli e che la assimilazione di un piccolo gruppo di bella, antica gente come i Rabari impoverisce noi tutti.

L’India è una straordinaria cassaforte di umanità, una gigantesca arca di Noè stivata di uomini di tutte le epoche, di tutte le civiltà, di creature ancora non addomesticate e deformate dal progresso, ancora non indebolite dal vivere urbano e fra cui potrebbero essere sopravvissuti anche dei seguaci di Giove. Eppure proprio oggi anche quella immensa riserva sta per appiattirsi, per eliminare le sue interne diversità. Le cause ultime sono sempre le stesse: la razionalizzazione, le regole di mercato, la logica dei commercianti. Le antiche società sapevano che non si poteva lasciare a costoro la gestione del mondo e non a caso un saggio come Confucio, sistematizzando la struttura piramidale della società cinese, relegò i mercanti al livello più basso, dopo i sapienti, i militari e i contadini. Oggi tutte le società moderne hanno rovesciato quella piramide ed i mercanti con la loro etica, la loro estetica sono in testa a tutti. Se un giorno un dio volesse salvare l’umanità dall’attuale diluvio della globalizzazione, dal diluvio della modernità materialista non avrebbe che da selezionare i vari modelli di uomo da far sopravvivere. L’India, dove sembra essere ancora il seme di tante possibili diverse umanità, potrebbe fornire gran parte degli esemplari. I Rabari, come ce li presenta e ce li fa ammirare d’Orazi Flavoni, sarebbero certamente fra questi eletti come esempi dei nomadi per i quali, per dirla con Bruce Chatwin, “la vera casa non è una casa ma la Strada, e la vita è un viaggio da fare a piedi”… o forse, nel loro caso, a dorso di cammello.

N O T E

1) Il testo di Terzani è la prefazione al libro di Francesco Flavoni, Rabari. Gli ultimi nomadi, Stampa Alternativa, 1998.