“La terra ci reclama”, recita una poesia basca. E fatalmente prima o poi tutti dobbiamo risponderle. Ormai la lista di amici e compagni “andati oltre” è pressoché infinita. Per restare solo nella penisola iberica, tra quelli da me conosciuti: Eva Forest (autrice di Operazione Ogro), Gorka Martinez (Ufficio Esteri di hb), Manex Goyhenetche (sezione basca della Lega per i diritti e la liberazione dei popoli), Marc Palmés (avvocato catalano del Txiki), Pepe Rei (giornalista gallego di “Egin”)… E ora anche Aureli Argemí, un pilastro del diritto all’autodeterminazione dei popoli, non solo di quello catalano ovviamente. Vorrei ricordarlo con questa antica intervista, risalente al 1988. Che la terra gli sia lieve.

Intervista con Aureli Argemí

Anche durante il franchismo la Chiesa seppe difendere la cultura e i diritti del popolo catalano. Alcuni monasteri, in particolare Montserrat, divennero il riferimento, la “casa aperta” per molti oppositori. Per non parlare delle coraggiose prese di posizione di alcuni religiosi come Mossén Pon Rovira e Mossén Carreras, durante gli ultimi anni della dittatura quando Franco – già moribondo – ordinava ancora di garrotare e fucilare giovani guerriglieri baschi e catalani.

Agli inizi degli anni ‘90 suscitò un certo clamore la richiesta, fatta dal vescovo di Solsona, di una Conferenza Episcopale catalana separata da quella spagnola.

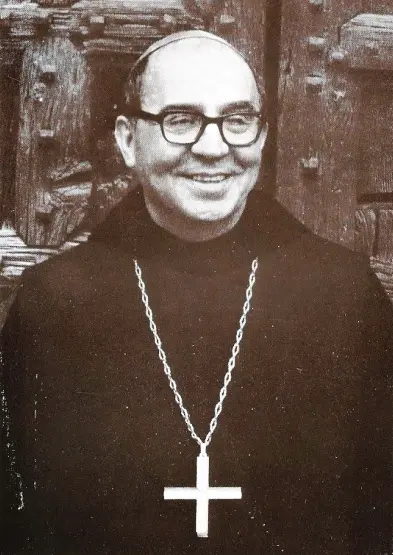

Una figura assai rappresentativa di questo atteggiamento della Chiesa catalana è Aureli Argemí, segretario generale e fondatore del ciemen e figura carismatica del moderno catalanismo.

Lo abbiamo incontrato nella sede del Centre Internacional Abat Escarré Per A Les Minorie Etniques I Les Nacions”, Pau Claris 106, Barcelona.

Ci può dire brevemente cos’è il ciemen, come e dove è nato, come si sovrappone con la sua storia personale?

La sua fondazione risale al 1975. All’epoca mi trovavo in Italia, esiliato. Proprio a Milano, nel 1976, abbiamo cominciato a pubblicare un bollettino che diventerà poi la nostra prima rivista: Minoranze. Ne vennero stampati 17 numeri, fino alla sospensione delle pubblicazioni per ragioni economiche. Ricordo tra l’altro che abbiamo parlato della fondazione della “Lega per i diritti e la liberazione dei popoli” e pubblicato lo statuto della Lega stessa.

Con la morte di Franco abbiamo potuto trasferire tutta l’attività del Centro a Barcellona conservando comunque molti rapporti con l’Italia a cui mi sento ancora molto legato. Questo naturalmente non solo perché vi abbiamo fondato il ciemen, ma in particolare per i molteplici e costanti contatti che manteniamo con quelle realtà che in Italia chiamate minoritarie e che noi preferiamo definire “minorizzate”.

Qual è attualmente lo “stile” del vostro intervento, quali sono le vostre proposte politiche?

Il ciemen, come dicevo, ha Barcellona come nucleo più attivo, ma è un Centro internazionale. Si occupa quindi principalmente dei rapporti a livello internazionale tra i popoli oppressi di tutto il mondo, con un interesse particolare per i popoli d’Europa. Attualmente abbiamo una rete di contatti che ci permettono non soltanto di pubblicare riviste, raccogliere informazioni direttamente sul luogo eccetera, ma anche di organizzare convegni, seminari internazionali.

In questo momento stiamo lavorando a una organizzazione che è nata dal ciemen ma che non è il ciemen, è una iniziativa molto più vasta, consistente, a cui abbiamo dato il nome di “Conseo”, sarebbe come dire “Conferenza delle Nazioni”, una conferenza permanente delle Nazioni senza Stato dell’Europa occidentale. È un organismo che si propone di intervenire costantemente in tutti quei dibattiti in corso sui popoli minorizzati dell’Europa.

L’assemblea costituente risale a qualche anno fa e nell’88 si è tenuta una seconda assemblea per discutere soprattutto dei problemi relativi ai diritti collettivi dei popoli.

In pratica fu il nostro contributo a tutti i preparativi per il secondo centenario della Dichiarazione dei diritti umani individuali. Il nostro obiettivo (a cui stiamo lavorando con diversi altri gruppi) è quello di presentare una Carta dei diritti collettivi dei popoli.

Il nostro impegno è di promuovere, diffondere a livello europeo i risultati delle nostre ricerche, dei nostri studi in proposito. Recentemente abbiamo organizzato dei convegni sul “diritto all’autodeterminazione in Europa”, pubblicando anche due volumi che ritengo fondamentali per affrontare il problema.

Il ciemen quindi svolge innanzitutto un lavoro di ricerca per poter intervenire puntualmente in difesa dei diritti collettivi dei popoli, sia a livello dei mezzi di comunicazione sia in convegni, conferenze, dibattiti. Ci interessa particolarmente sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di tutti quei problemi interni dell’Europa che secondo noi andrebbero letti nell’ottica del colonialismo e della discriminazione.

Certo è più facile vedere come questi problemi esistano in altre parti del mondo, ma il più delle volte quando si manifestano in Europa non si analizzano nello stesso modo e si cercano giustificazioni ideologiche per problemi rimasti da sempre irrisolti. Invece il problema dei popoli minoritari è comune praticamente a tutti gli Stati europei (esclusi il Portogallo e l’Islanda). Noi cre-diamo che un giorno si arriverà a risolvere questi problemi che sono problemi umani basilari e probabilmente sarà l’Europa stessa, nel suo insieme, a trarne vantaggio. Per questo noi lavoriamo per costruire non l’Europa degli Stati, ma l’Europa dei Popoli, delle Nazioni.

Qual era la situazione della lingua e della cultura catalane durante il franchismo? Qual è attualmente? È possibile un confronto? Cosa ha comportato da questo punto di vista la “transizione”?

Durante il franchismo la lingua catalana (e con la lingua anche la cultura) era semplicemente vietata; non si poteva insegnare, non si poteva usare in pubblico, non era ovviamente presente nei mezzi di comunicazione. Questo comunque non è stato un fatto esclusivo del franchismo, ma rientra nella tradizione politica di ogni governo centralista nei riguardi della Catalogna. Infatti la persecuzione della lingua catalana cominciò nel 1714, quando la monarchia borbonica, grazie agli eserciti spagnolo e francese, arrivò a dominare i Paesi catalani.

Da quel momento si fece tutto il possibile per far dimenticare ai catalani di essere tali. Cominciò allora una vera e propria persecuzione che si concretizzò in momenti più o meno forti di repressione. A un certo momento, nell’800, mentre in tutta l’Europa si stava elaborando una nuova cultura legata al principio dello Stato-Nazione (vedi le grandi politiche di unificazione, eccetera), in Catalogna, con la rivoluzione industriale, si sviluppò una nuova borghesia che difendeva la lingua e la cultura come elementi importanti di affermazione della propria identità, non ancora o non completamente in senso nazionale ma almeno come popolo distinto.

In molte altre zone d’Europa questa è stata la premessa per la creazione di nuovi Stati. Qui invece, per tutta una serie di circostanze, la borghesia non è riuscita a creare un nuovo Stato, uno Stato catalano, ma soltanto a favorire la rinascita (un rilancio molto forte) della lingua e della cultura, in sintonia comunque con gli analoghi processi di tutta Europa.

Questa coscienza della propria identità ha avuto un ruolo molto importante durante quasi un secolo in cui si sono alternati periodi di persecuzione con altri di tolleranza. Un periodo particolarmente duro è stato quello della prima dittatura, dal 1923 al 1929, seguito da un periodo di segno diametralmente opposto.

Con la nascita della Repubblica spagnola il catalano diventa la lingua ufficiale della Catalogna.

Già durante la guerra il franchismo aveva capito con molta chiarezza che bisognava fare tutto il possibile contro tutte le lingue e le culture diverse da quella ufficiale, ossia dallo spagnolo. Comunque già durante la dittatura, soprattutto durante gli ultimi anni, erano sorti molti organismi clandestini che portavano avanti una difesa assai coraggiosa della lingua e della cultura. Tra questi vanno ricordati prima di tutto quelli legati alla Chiesa catalana, che ha lottato sia contro il franchismo sia in difesa della nostra identità.

Tra i grandi esponenti della Chiesa catalana vi è appunto l’abate Escarré, espulso da Franco e vissuto in Italia dal 1965 al 1968, fino al giorno della sua morte. Allora io ero il suo segretario e lo seguii restando in Italia alcuni anni.

Può soffermarsi sulla sua personale esperienza a riguardo?

Come ho detto, anch’io provengo da quel baluardo della lingua e della cultura catalana che è stato ed è il monastero di Montserrat, e anch’io fui espulso dalla Spagna franchista con un gruppo di monaci per ragioni politiche. Ho trascorso il mio esilio parte in Italia e parte nel sud della Francia, vicino alla frontiera, in quella che noi chiamiamo Catalunya Nord.

Qui ho trascorso gli ultimi anni del franchismo (mantenendo comunque sempre rapporti anche con l’Italia) avendo la possibilità di continuare a rapportarmi con la realtà catalana.

E tornando alla domanda precedente?

Dicevo che alla morte di Franco esistevano già le premesse, una realtà di base creata da tutta la resistenza democratica, per lavorare in favore della lingua e della cultura catalana. Nel 1978 con la nuova costituzione spagnola veniva garantito, almeno teoricamente, il rispetto di tutte le diverse realtà culturali e linguistiche.

Lo statuto di autonomia per la Catalogna è del 1979. In questo statuto viene detto chiaramente che la lingua propria della Catalogna è il catalano, lingua ufficiale insieme allo spagnolo.

Questa affermazione è molto importante, basilare (benché sia anche un po’ confusa, contradditoria nell’affermare che vi sono due lingue ufficiali).

A partire da allora il catalano è stato la lingua delle istituzioni catalane, la lingua obbligatoria nelle scuole, la lingua da introdurre nei mezzi di comunicazione di massa.

In realtà la lingua catalana si trova ancora in una situazione, direi, di inferiorità sia nel campo amministrativo sia in quello dell’insegnamento. Infatti le leggi spagnole non consentono a un governo autonomo di esercitare tutte le competenze, e nelle scuole molti insegnanti non sono catalani. Di conseguenza le scuole dove tutte le lezioni si svolgono in catalano sono inferiori di numero rispetto a quelle dove si fa tutto in spagnolo.

Benché il catalano sia formalmente obbligatorio in tutte le scuole, non si può certo dire che tutte le scuole facciano tutto in catalano. Questo si nota particolarmente a livello universitario dove si può scegliere tra spagnolo e catalano e si finisce col fare quasi tutto in spagnolo (significativa in proposito come “inversione di tendenza” l’esperienza, recente ma ricca di prospettive, in atto presso l’Università di Valencia).

Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione, abbiamo in questo momento un canale televisivo i cui programmi sono tutti in catalano. Gli altri canali pubblici sono spagnoli, ma hanno l’obbligo di trasmettere per qualche ora al giorno in catalano. Possiamo dire che la proporzione è ancora favorevole allo spagnolo, anche se il catalano sta recuperando terreno a diversi livelli [1988, NdA]. Questa per noi non è ancora la situazione ottimale, ma si assiste a un processo di normalizzazione linguistica che valutiamo positivamente.

Il vostro centro è dedicato alla memoria dell’abate Escarré: qual è stata la sua posizione durante il franchismo?

Escarré è stato abate di Montserrat. Storicamente il monastero di Montserrat è sempre stato, in modo particolare durante il franchismo, la casa aperta a tutti i movimenti democratici del Paese. L’abate Escarré ha preso posizione molto duramente contro il franchismo soprattutto su due aspetti: prima di tutto sul fatto che il franchismo ostentava la bandiera del cattolicesimo come difesa della propria ideologia. L’abate ha detto chiaramente e pubblicamente che questo era un modo per nascondere tutto quello che di anticristiano faceva il regime. Accusava il regime di essere una dittatura. D’altro canto egli è stato anche l’esponente più importante del mondo della Chiesa a difendere i diritti dei catalani alla propria lingua, alla propria cultura, alla propria identità. E anche questo pubblicamente, fino al giorno della sua espulsione.

Quali sono generalmente i rapporti tra il popolo catalano e gli immigrati? E quali i vostri rapporti con gli altri popoli della penisola iberica (baschi, galleghi, andalusi, gitani…)?

Premetto intanto che l’area linguistica catalana non è limitata soltanto alla Catalunya, ma che dobbiamo considerare anche il Paese Valenziano e le Isole Baleari. La situazione linguistica e culturale è diversa in ognuna di queste tre regioni dei “Paisos Catalans”.

La Catalunya, essendo un Paese altamente industrializzato, è particolarmente interessata dal fenomeno dell’immigrazione. Si tratta generalmente di immigrati dalle zone del sud della Spagna, soprattutto andalusi. Attualmente sono più di un milione. Ovviamente questo ha creato il problema non indifferente della integrazione degli andalusi.

Durante il franchismo questa integrazione avveniva quasi spontaneamente, nel senso che quelli che difendevano la lingua e la cultura catalane erano automaticamente antifranchisti, a favore della democrazia. A quel tempo quindi gli andalusi arrivati nel nostro Paese si integravano facilmente, senza conflitti.

Soltanto in seguito, quando alcuni partiti politici hanno cominciato a sostenere che in Catalunya esistevano due lingue e due culture, molti di loro hanno assunto un atteggiamento di rifiuto nei riguardi dell’integrazione. In questo momento non stiamo ancora assistendo a una “guerra linguistica e culturale”, ma ci troviamo in una situazione che definirei di conflitto latente; non è la situazione normale che poteva esistere, almeno apparentemente, in periodi anteriori.

La nostra politica, quella che vogliamo continuare a portare avanti, è di non creare ulteriori conflitti, ma di impegnarci per la maggiore integrazione possibile degli immigrati. Naturalmente c’è ancora molto da fare dato che qui attualmente si stanno parlando due lingue. Devo anche dire che si va diffondendo un nuovo atteggiamento, prima sconosciuto: molti immigrati si rifiutano semplicemente di imparare il catalano.

In questo momento praticamente tutti (o comunque la stragrande maggioranza) lo capiscono. Una inchiesta realizzata alla fine del 1987 ha confermato che il catalano viene compreso dal 90% di coloro che abitano in Catalogna; questo è ovvio dato che è una lingua neolatina, facilmente comprensibile anche da chi parla castigliano.

Concludendo: il problema non è di facile soluzione, ma è possibile intravedere un processo che permetterà di arrivare a un’intesa, a superare questa divisione che si potrebbe creare tra i catalani di origine e quelli delle più recenti immigrazioni.

Quanto alla seconda parte della domanda, possiamo dire che noi catalani ci sentiamo molto legati a tutte le lotte del popolo basco e del popolo gallego. La nostra condizione è comune: noi abbiamo una lingua e una cultura oppresse e quindi abbiamo più simpatia per coloro che lottano per difendere la propria identità.

Ma non ci fermiamo a questo: attualmente c’è una grande solidarietà anche con le lotte sociali che si stanno portando avanti in Andalusia. Da noi, come ho detto, ci sono molti immigrati andalusi. Molti di loro tornano nella loto terra con una nuova coscienza della loro identità. Questo crea una simbiosi, una premessa al reciproco riconoscimento e alla difesa della nazione catalana e di quella andalusa, qualcosa di simile al rapporto che qui si vive con gli altri popoli della penisola iberica.

Intende dire che l’immigrazione ha favorito indirettamente negli andalusi una maggiore coscienza della loro condizione di oppressi da parte dello Stato spagnolo?

Si, proprio così. Non lo si può ancora considerare un fenomeno generalizzato, ma noi, per esempio, stiamo da tempo collaborando con gruppi di immigrati legati a movimenti che lottano per affermare una differenza degli andalusi rispetto al resto della penisola. Questo è molto importante perché riporta in superficie la realtà sociale autentica della penisola iberica; inoltre indebolisce tutte le tendenze nazionaliste-scioviniste che esistono al centro, a Madrid, quelle cioè portate avanti dal governo.

Noi abbiamo avuto sempre, storicamente, come nemico, come avversario principale, il centralismo. In questo momento, ognuno dei popoli che costituiscono questa penisola sta prendendo coscienza, sta maturando non solo una aspirazione all’autonomismo, ma qualcosa che io credo ci potrà portare molto più in là. Per esempio sia in Catalogna sia nei Paesi Baschi si sviluppa, ogni volta più profonda, una coscienza europea, la consapevolezza che i nostri problemi non passano per Madrid, non si devono risolvere a Madrid, ma in un àmbito molto più grande, a livello europeo. Tutti noi ci sentiamo molto più europei che spagnoli.

Ci sono stati problemi a Strasburgo (lo chiedo pensando ai problemi che hanno avuto in proposito gli irlandesi) per quanto riguarda la lingua?

Naturalmente. Premetto che, per certi aspetti, la situazione del catalano e della cultura catalana nell’Europa comunitaria si trova in una situazione direi privilegiata. Ossia, noi abbiamo una lingua minorizzata, ma la nostra lingua è più parlata, più usata di alcune lingue che sono ufficiali. Il nostro livello di produzione letteraria, di insegnamento, di modernizzazione, eccetera, è paragonabile al greco, al portoghese e al danese, lingue di Pre paesi che fanno parte della comunità europea.

Il nostro attuale obiettivo è pertanto quello di far sì che le istituzioni europee accettino il catalano come lingua ufficiale, almeno in linea di principio, perché poi ci sarebbero problemi pratici, quali le traduzioni.

Questa richiesta è stata portata avanti dai nostri movimenti in ogni occasione direttamente a Strasburgo. Nel mese di ottobre del 1987 una folta delegazione popolare catalana è andata a Strasburgo. Qui, dopo le manifestazioni, abbiamo presentato un documento chiedendo che la lingua catalana diventi ufficiale. Personalmente ritengo che l’accoglienza sia stata molto positiva.

Il documento era stato firmato da circa centomila persone e tutti i deputati catalani eletti al Parlamento europeo lo hanno sottoscritto, nessuno escluso. Su questo c’è stata completa unanimità, indipendentemente dagli schieramenti di appartenenza. Inoltre siamo stati ricevuti dal presidente del parlamento europeo che ci ha detto testualmente come noi avessimo il pieno diritto di chiederlo (questo naturalmente non vuol dire che la risposta sarà positiva).

In ogni caso, questo movimento con una vasta base sociale ci autorizza a sperare che un giorno anche il catalano sarà lingua ufficiale a Strasburgo.

Naturalmente noi vogliamo lo stesso anche per tutte le altre lingue; non difendiamo il catalano perché lo consideriamo espressione di una cultura “superiore”, migliore delle altre lingue minorizzate, ma perché crediamo che soltanto con il rispetto della diversità linguistica e culturale si potrà costruire un’Europa dei Popoli.

Lei ha fatto un’analogia con quello che succede nei Paesi Baschi. In che modo e in quale misura la difesa della vostra identità e la lotta per l’autodeterminazione hanno frenato quei tipici fenomeni di disgregazione culturale e sociale che sono caratteristici delle moderne società occidentali (vedi la diffusione della droga tra i giovani)?

Io direi che il fenomeno della droga, che pure qui è piuttosto diffuso, finora non è stato un elemento decisivo per la disgregazione del tessuto sociale catalano, almeno non sul piano della lotta per l’affermazione nazionale. Sono invece intervenuti altri elementi: innanzitutto si è diffusa tra la gioventù una mentalità molto pragmatica, molto individualistica per cui non vi sono grandi ideali: questi vengono considerati utopistici, irraggiungibili.

Da questo punto di vista rileviamo nella gioventù un diffuso disinteresse per i problemi fondamentali, come la difesa dei diritti umani, individuali e collettivi. Tutto ciò è naturalmente in rapporto con la diminuita sensibilità politica. Non direi comunque che la droga sia stata una delle cause principali.

Intervengono molti altri fattori, soprattutto in una situazione in cui la disoccupazione è piuttosto alta. Gran parte della gioventù non trova lavoro, e ciò genera angoscia. E questa angoscia, questo senso di insicurezza vengono sicuramente usati, manipolati affinché i giovani siano distolti da altri problemi più ideali.