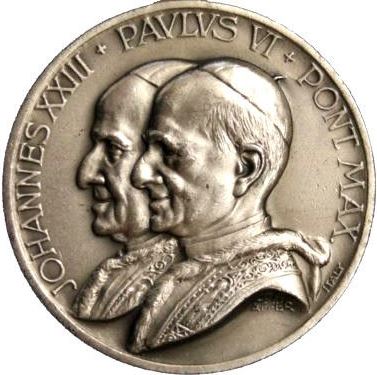

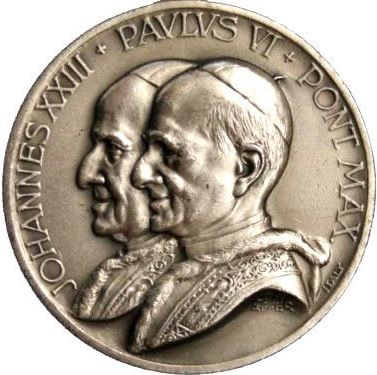

A oltre mezzo secolo dal Concilio Vaticano II, che si svolse tra il 1962 e il 1965, sotto i pontificati di papa Giovanni XXIII e papa Paolo VI, oltre a ricordare la collegialità episcopale, l’ecumenismo, la libertà religiosa che emersero da quel consesso è necessario sottolineare la tematica linguistica del rinnovamento liturgico. La Costituzione Apostolica “Sacrosanctum Concilium” del 4 dicembre 1963 aveva l’intento di dare delle direttrici per riformare la Liturgia, per “arrivare più facilmente al cuore spirituale delle genti”, integrando il rito latino con la ricchezza delle altre tradizioni liturgiche e sancendo la parità tra i diversi riti riconosciuti. Attualmente sono in uso nella Chiesa il rito latino (principalmente il rito romano), il rito ambrosiano e i riti bizantino, alessandrino o copto, siriaco, armeno, maronita e caldeo. Affrontando la liturgia s’introdusse la possibilità di affrontare l’uso delle lingue volgari. Tornando a ricordare quell’intento, dobbiamo procedere con prudenza per non assolutizzare l’uso delle lingue nazionali nel rito. Il testo della S.C del resto era e resta molto chiaro: « Il Codice di Diritto Canonico, al can. 928, stabilisce” La celebrazione eucaristica venga compiuta in lingua latina o in altra lingua, purché i testi liturgici siano stati legittimamente approvati”. Nei successivi commi, si afferma la possibilità di utilizzare anche le lingue nazionali: “Dato che, sia nella Messa che nell’amministrazione dei sacramenti, sia in altre parti della liturgia, non di rado l’uso della lingua nazionale può riuscire di grande utilità per il popolo, si conceda alla lingua nazionale una parte più ampia[…]«In base a queste norme, spetta alla competente autorità ecclesiastica territoriale [l’Ordinario, NdA] decidere circa l’ammissione e l’estensione della lingua nazionale”.

La “bozza di lavoro” e la conseguente “riforma” realizzate dalla Commissione di Monsignor Annibale Bugnini gettarono però nello sconcerto gran parte dei vescovi, i quali non accettarono il formulario della “riforma”, ma tant’è, essa andò in portò e venne alla luce il Novus Ordo Missae.

Il caos invase la Chiesa e i Seminari: sacerdoti e fedeli furono obbligati da una domenica all’altra ad abbandonare la Messa che avevano fino a quel momento celebrato e ascoltato. Non fu un semplice ritocco, coinvolse il Messale, il Lezionario, l’anno liturgico, il santorale, la liturgia delle ore. Papa Paolo VI non era di queste intenzioni, eppure stremato dalla fatica dell’aver portato a termine il Concilio non pose obiezioni e finì egli stesso per adeguarsi alle iniziative di Bugnini che –promoveatur ut amoveatur – spedì però presto in Iran.

Nel post Concilio le stesse disposizioni della Costituzione Apostolica (vedi art 28: “Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o fedele, svolgendo il proprio ufficio si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza”) tracimarono spesso nella deriva soggettivistica di alcuni prelati o nell’attivismo scomposto dei laici e questo solo per parlare della liturgia. Sulla traslazione da latino a lingua “nazionale” vi sono tuttora riserve di ordine interpretativo, poiché successivamente al Concilio molti Ordinari tradussero “lingua nazionale” come lingua di relazione degli Stati. Questo atteggiamento nel nome della semplificazione coinvolse negativamente anche le altre lingue storiche, politicamente ridotte dagli Stati stessi in dialetti o a sottoinsiemi linguistici.

Il caso italiano è emblematico, soprattutto in termini di comunicazione: nell’equazione lingua volgare – lingua dello “Stato” si è di fatto creato, liturgicamente, una sorta di livellamento sulla lingua italiana.

Nei confronti della Chiesa vi è sempre stato l’invito a guardare alle altre religioni e alle loro liturgie; bene: i luterani celebrano il rito in tedesco antico, gli anglicani in inglese rinascimentale, gli ortodossi in greco bizantino, gli ebrei in ebraico antico e i musulmani in arabo classico. Oggi, anche se il rito latino non è mai stato abrogato, così come la bellezza del canto gregoriano, dobbiamo la possibilità “non scismatica” del suo utilizzo alla lettera apostolica Ecclesia Dei di Giovanni Paolo II, del 1998, e soprattutto al Motu Proprio Summorum Pontificum di papa Benedetto XVI che nel 2007 ammette in forma “straordinaria” l’uso del latino con il Messale Romano di papa Giovanni XXIII del 1962. In quelle circostanze papa Ratzinger fu osteggiato duramente soprattutto dall’episcopato francese, che ricordò un poco l’atteggiamento di nostra conoscenza de l’abbé Grégoire durante la Rivoluzione Francese. Un segmento della Chiesa di Francia vide nel Motu Proprio un pericolo per l’integrità della lingua francese, palesando chiaramente un gallicanesimo mai sopito.

Da ciò si può trarre una conclusione: la lingua latina, come lingua universale della Chiesa, è anche patrimonio della fede delle minoranze linguistiche di base neolatina, nonché possibile mediazione e comunicazione tra lingua di relazione e lingua d’identità.